Une inondation est une submersion temporaire, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque d’inondation correspond à la confrontation, en un même lieu, d’un aléaEvenement menaçant ou probabilité d'occurrence dans une région et au cours d'une période données d'un phénomène pouvant ... (une inondation) avec des enjeux (humains, économiques, environnementaux, etc.) susceptibles de subir des dommages en cas de submersion. En France, le risque d’inondation est le premier risque naturel au regard de l’ampleur de l’importance des populations potentiellement affectées, des dommages qu’il provoque, du nombre de communes concernées et de l’étendue des zones exposées. Tout type de territoire peut être touché, qu’il s’agisse de zones urbaines ou rurales, de plaine ou de relief, ou de côtes littorales. Les inondations, généralement causées par des précipitations soutenues et prolongées, peuvent également provenir de la mer, des eaux souterraines ou de la fonte nivale.

Les inondations par débordement de cours d'eau

Une inondation par débordement de cours d’eau se produit lorsqu’un cours d’eau déborde de son lit habituel. Deux types de phénomènes peuvent causer des inondations par débordement de cours d'eau : les crues lentes de plaine, les crues rapides.

-

Les crues lentes de plaine

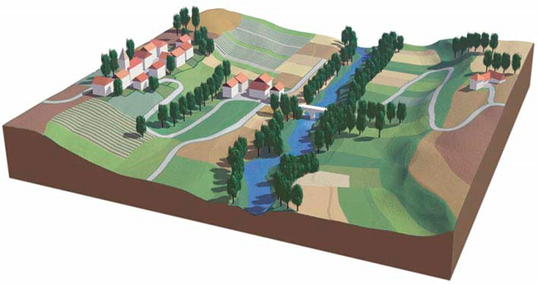

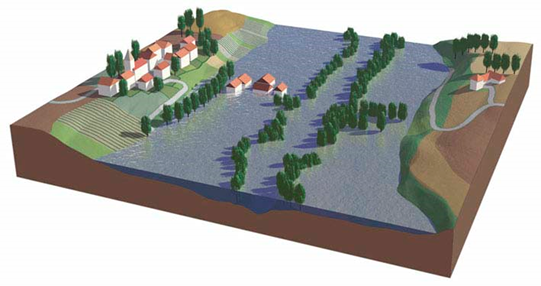

Une inondation par « crue lente de plaine » survient lorsqu’un fleuve ou une rivière sort de son lit mineur et envahit son lit majeur. Les zones touchées se situent dans la vallée façonnée par le cours d’eau.

Risque d’inondation de plaine : conjugaison d’un débordement de cours d’eau de plaine dans le lit majeur et d’un enjeu (par exemple des habitations). Source : MTE/DGPR

Les crues de plaine sont souvent liées à des pluies répétées sur le bassin versant du cours d’eau, prolongées ou intenses, parfois cumulées avec la fonte des neiges sur les reliefs. Elles provoquent une élévation plus ou moins brutale du débit, et par conséquent de la hauteur d’un cours d’eau. Les inondations associées interviennent surtout au printemps, mais peuvent également survenir en automne et en hiver, lorsque l’influence cumulée des pluies sur le débit des rivières est forte. Il s'agit d'inondations :

- lentes, qui apparaissent en quelques jours, voire quelques heures ;

- relativement longues, qui peuvent persister d’une journée à plusieurs semaines.

Le Doubs en crue à Fourbanne (Doubs, 2012) © A. Bouissou – Terra

-

Les crues rapides

Les crues rapides se produisent principalement sur des cours d’eau torrentiels (torrents, rivières torrentielles, etc.) en zone montagneuse, ou dans des secteurs où le relief est marqué. Elles surviennent généralement à la suite de précipitations intenses ou de fonte rapide des neiges. Elles peuvent provoquer des inondations « éclairs » aux conséquences dévastatrices.

Conséquences d’une crue torrentielle à Saint-Martin-Vésubie lors de la tempête Alex (Alpes-Maritimes, 2020) - © DREAL PACA

Elles se caractérisent par une montée des eaux très rapide, des vitesses d’écoulement très élevées (plusieurs mètres par secondes) et un transport important d’éléments solides (sédiments, galets, rochers, bois morts, débris divers, etc.). Le transport solide aggrave de façon significative les dommages associés à ces évènements, du fait notamment d’érosions, d’engravements et/ou d’impacts par des matériaux flottants.

-

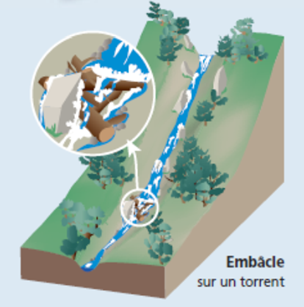

Les embâcles

Dans le cas des crues lentes comme des crues rapides, les flottants transportés par le courant peuvent s’accumuler en amontEn partant d'un point déterminé d'un cours d'eau, partie comprise entre ce point et la source. Direction d'où vient le c... des passages étroits ou des ponts, et former des barrages appelés embâcles. La rupture de ces embâcles peut être à l’origine du déferlement d’une vague vers l’avalEn un point déterminé d'un cours d'eau considéré comme descendant depuis sa source, partie comprise entre ce point et l'..., dévastatrice pour les constructions situées à proximité des zones d’écoulement du cours d’eau.

Exemple de création d’embâcle dans un torrent

Les inondations par ruissellement

Une inondation par ruissellement survient généralement lorsqu’une part de l’eau de pluie ne s’infiltre pas dans le sol, ou dépasse les capacités des dispositifs de gestion des eaux, et s’écoule à la surface des terrains. À l'origine du phénomène d'inondation par ruissellement se trouve généralement un évènement climatique important, par exemple une pluie de très forte intensité ou un cumul significatif de pluie pendant plusieurs jours. Elle peut se manifester de manière variable, notamment par :

- des écoulements diffus sur des pans de versants dans des zones habituellement sèches, à proximité ou non de cours d’eau ;

- une accumulation d’eau dans des points bas ;

- des débordements de fossés, thalwegs secs ou petits cours d’eau permanents ou intermittents ;

- le dépassement des capacités des systèmes d’assainissement pluviaux urbains et/ou des écoulements dans les rues ;

- des érosions de sols pouvant générer des coulées de boues.

Vue par drone de la zone située entre Gidy et Cercottes (Loiret) après les inondations par ruissellement de fin mai-début juin 2016 © T. Dewez - BRGMLe BRGM est l'établissement public de référence dans le domaine des sciences de la Terre pour gérer les ressources et le...

Facteurs aggravants

Différents facteurs peuvent accentuer le risque d'inondation par ruissellement. Le ruissellement potentiel sur un secteur dépend en premier lieu de la topographie locale :

- dans les zones de reliefs accidentés, les ruissellements sont rapides et convergent vers des secteurs d’écoulement préférentiels, où l'arrivée soudaine et violente de gros volumes d’eau peut provoquer des dégâts conséquents ;

- dans les plaines en aval, l’évacuation de l’eau est souvent lente du fait de pentes faibles et les sols peuvent être rapidement saturés. Les vitesses d’écoulement sont plus faibles, mais les hauteurs d’eau et les durées de submersion peuvent alors être importantes.

L’état et les caractéristiques du sol influencent également directement les ruissellements. En particulier, les possibilités d’infiltration et de ralentissement des eaux sur des surfaces imperméables, souvent lisses, sont limitées. Ainsi, l’imperméabilisation des sols, par le développement de l’artificialisation (bâtiments, parkings, routes, etc.), la sécheresse, le gel ou la saturation des sols du fait de pluies passées, peut aggraver sensiblement l’intensité des ruissellements. Les caractéristiques du sous-sol (par exemple l'existence d'une couche argileuse imperméable à proximité de la surface) peuvent également favoriser la saturation des sols en eau et le ruissellement en surface.

Les évolutions des pratiques agricoles et forestières, résultant notamment de la mécanisation post Seconde Guerre mondiale, ont sensiblement modifié les dynamiques de ruissellement et de coulées de boue. En particulier, la suppression des zones humides, du couvert végétal et des haies, ainsi que le tassement des sols et l’orientation des labours dans le sens de la pente, amplifient ces phénomènes en réduisant l’infiltration naturelle et en favorisant les écoulements rapides.

Enfin, le risque d’inondation augmente également avec l’augmentation des enjeux exposés. Avec l’essor de l’urbanisation, certaines villes se sont développées dans des secteurs d’écoulement naturel des eaux de pluie, et sont particulièrement exposées aux ruissellements.

Vue aérienne de la ville de Toulon, exposée à différents types d’inondations, et notamment des inondations par ruissellement, © A. Bouissou - Terra

Effets et conséquences

Les conséquences des inondations par ruissellement sont nombreuses. La rapidité du phénomène provoque souvent un effet de surprise et des difficultés d’évacuation. La vitesse de propagation augmente le danger pour les personnes, en extérieur (emportements par les eaux, même de faible hauteur), comme en intérieur (par la montée rapide des eaux).

En milieu urbain, lors de précipitations intenses, les débits d’eau de ruissellement peuvent être très importants et saturer les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et les ouvrages hydrauliques. Les débordements occasionnés empruntent alors généralement les rues avec des vitesses importantes combiné à des hauteurs d’eau variables. Ils peuvent ainsi causer des dégâts humains et matériels significatifs.

En milieu rural, l’érosion des sols lors d’épisodes pluvieux intenses peut provoquer des dépôts de boues dans les ouvrages de transport et de stockage des eaux pluviales, ainsi que dans les espaces inondés. Dans certains cas, le ruissellement en milieu rural se transforme en coulée de boueMouvement rapide d'une masse de matériaux remaniés, à forte teneur en eau et de consistance plus ou moins visqueuse. Ell... susceptible de provoquer des dégâts importants. Ces érosions des sols ont également un impact agronomique important en réduisant la fertilité des sols et donc le rendement des cultures.

Les inondations par ruissellement peuvent aussi entraîner une pollution des eaux de surface et souterraines, ainsi que des sols. En effet, les eaux de ruissellement lessivent les sols et charrient avec elles des additifs agricoles (pesticides, engrais) en sortie des zones cultivées et des hydrocarbures et des métaux lourds en sortie des zones urbaines.

Boulevard de la Liberté à Draguignan lors de l’épisode de ruissellement et de débordement de cours d’eau de juin 2010 (source : Ville de Draguignan)

Les inondations par submersion marine

Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par la mer qui peuvent durer de quelques heures à quelques jours. Elles envahissent généralement les terrains situés en dessous du niveau des plus hautes mers mais peuvent aussi atteindre des terrains d’altitude supérieure si des projections d’eaux marines franchissent des ouvrages de protection et/ou la crête des cordons littoraux (plages, dunes, cordon de galetsAccumulation littorale formée de galets et étirée en cordon, donc avec une pente vers la mer et une contre-pente sur le ...). Trois modes de submersion marine sont distingués :

- la submersion par débordement, lorsque le niveau marin est supérieur à la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel ;

- la submersion par franchissements de paquets de mer liés aux vagues, lorsqu’après le déferlement de la houle, des masses d’eau projetées par les vagues (paquets de mer) dépassent la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel. Sur les plages de galets, les franchissements des ouvrages par les paquets de mer peuvent s’accompagner de projections en arrière plage de volumes très importants de galets, avec un fort impact destructif ;

- la submersion par rupture d’un système d’endiguement ou d’un cordon dunaire à la suite de l'attaque de la houle, lorsque les terrains situés en arrière sont en dessous du niveau marin. La rupture du système de protection peut avoir plusieurs causes. Dans le cas du littoral, une attention particulière doit être portée à l’érosion marine entraînant un déséquilibre sédimentaire.

Dans le cas particulier des estuaires, mais également des fleuves côtiers, une surcote maritime peut également impliquer des difficultés d’évacuation de l’eau à la mer, entraînant ainsi des inondations en amont du fleuve. Le risque est d’autant plus présent que le dénivelé est faible.

Inondation par submersion marine lors de la houle cyclonique OMAR du 16 octobre 2008 (St-Pierre, Martinique, 2008). © BRGM - A.-V. Barras

Facteurs déclenchants

Les submersions marines se produisent en présence de conditions météorologiques et marégraphiques particulières. Elles surviennent généralement au cours d’une pleine mer et sont amplifiées lorsque les coefficients de marée sont élevés. Elles sont déclenchées par le passage d’une tempête impliquant une chute de la pression atmosphérique, une forte houle augmentant le niveau d’eau à la côte (surcote) ainsi qu’un vent de mer (vent fort venant du large) renforçant l’accumulation de l’eau à la côte.

Dans les territoires situés en zone tropicale, les submersions marines sont principalement issues des évènements cycloniques. Les houles cycloniques qui en découlent sont caractérisées par leur violence du fait notamment de la puissance des vents.

Consulter le dossier sur le risque cyclonique

Vagues de submersion sur le sillon à Saint-Malo lors de la « marée du siècle » du 20 mars 2015. © Terra - A. Bouissou

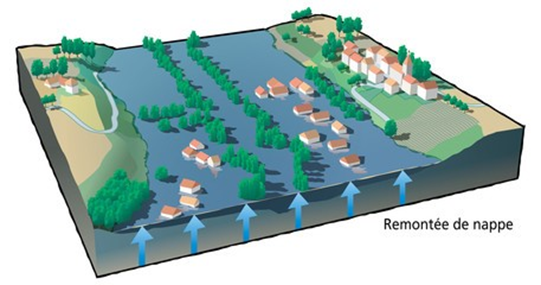

Les inondations par remontée de nappe

Une inondation par remontée de nappe est une inondation provoquée par la montée du niveau de la nappe phréatique jusqu’à la surface du sol. Les nappes phréatiques sont alimentées (rechargées) par l'infiltration d'une partie de l'eau de pluie qui atteint le sol. Leur niveau varie de façon saisonnière :

- la recharge des nappes a principalement lieu durant la période hivernale car cette saison est propice à l'infiltration d'une plus grande quantité d'eau de pluie : les précipitations sont plus importantes, la température et l'évaporation sont plus faibles, et la végétation, peu active, prélève moins d'eau dans le sol ;

- à l'inverse, durant l'été, la recharge des nappes est le plus souvent faible, voire nulle ;

Les nappes dont la remontée est susceptible de provoquer des inondations sont :

- les nappes phréatiques dites "libres" (qui ne sont pas séparées du sol par une couche de terrain imperméable) ;

- dont la zone non saturée (couche de terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air) est mince.

Conditions favorisant le déclenchement du phénomène

Trois paramètres sont particulièrement importants dans le déclenchement (et la durée) des inondations par remontée de nappes :

- une suite d'années à pluviométrie excédentaire, entraînant des niveaux d'étiage de plus en plus élevés ;

- une amplitude importante de battement annuel de la nappe, dépendant étroitement du pourcentage d'interstices de l'aquifèreFormation géologique, continue ou discontinue, contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable, constit... ;

- un volume global important d'eau contenue dans la nappe.

Les caractéristiques de l'aquifère dans lequel est contenu la nappe sont également déterminantes.

Cas des inondations par remontées de nappes reposant sur une formation imperméable

Les nappes reposant sur une formation imperméable peuvent engendrer des inondations par remontée de nappe du fait :

- de leur capacité de stockage très limitée ;

- de leur recharge directe importante à la suite d’épisodes pluvieux conséquents et continus ;

- de leur caractère souvent perméable avec la surface, qui favorise la connexion hydraulique avec les drains de surface, comme des rivières. En raison de la présence d'un substratum imperméable, le surplus d'eau ne peut que s'écouler en surface.

Les inondations par remontée de nappe dans ce type de contexte hydrogéologique peuvent être de durée relativement courte, en comparaison avec les inondations par remontées des nappes contenues dans des aquifères de type calcaires ou crayeux. Il est parfois difficile de distinguer l’origine de l’inondation entre une remontée de nappe, une crue de rivière ou des épisodes pluvieux intenses.

Effets et conséquences

Selon les secteurs, le phénomène d'inondation par remontée de nappes peut conduire à :

- une inondation généralisée dans les vallées, par contribution exceptionnelle de la nappe. C'est le cas typique de la Somme ;

- la ré-activation des cours d'eau temporaires de certaines vallées sèches (valleuses de Normandie, de Grande Terre en Guadeloupe), où habituellement les cours d'eau ne coulent plus en surface mais uniquement dans les fissures souterraines de la roche ou dans le réseau karstique sous-jacent ;

- l'apparition d'étangs et de mares temporaires sur certains plateaux dans des zones de dépressions (dolines de décalcification ou anciennes carrières) ;

- l'apparition de lignes de sources dans les thalwegs, bien en amont des sources habituelles ;

- des inondations par des causes secondaires : c'est en particulier le cas lorsque des ouvrages de génie-civil sous-dimensionnés ont étés construits pour permettre le passage de voies d'accès pour le franchissement de vallées sèches ou de vallons qui ne coulent habituellement pas. Lors des remontées de nappes, ces ouvrages forment des barrages et provoquent l’inondation des terrains situés en amont ;

- des mouvements de terrains notamment sur des sites à pente importante. La remontée de l'eau déstabilisant la couche la plus meuble du sol et de la zone altérée de la roche. Toutefois il est difficile de les distinguer des mouvements de terrain dus à une saturation excessive et directe des sols par la pluie.

Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les suivants :

- inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves,

- fissuration d'immeubles,

- remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines, voire de canalisations,

- dommages aux réseaux routiers et ferroviaires,

- désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation,

- pollutions,

- effondrements de marnières, de souterrains ou d'anciens abris datant des dernières guerres

Publication sur les chiffres clés des risques en France - Edition 2023

Les inondations par débordement de cours d’eau

L’estimation établie par la direction générale de la prévention des risques (DGPR) dans le cadre de la mise en œuvre de la directive « Inondation » indique qu’en 2023 environ un quart des personnes en France vivent dans des zones qui pourraient être touchées par des débordements exceptionnels.

Les inondations par ruissellement

Le ruissellement peut être la cause d'inondation sur des territoires éloignés de tout cours d'eauTout chenal superficiel ou souterrain dans lequel s'écoule un flux d'eau continu ou temporaire. Il existe différents typ..., en montagne et en plaine, en milieu urbain et en milieu rural. En conséquence, la quasi-totalité des communes françaises est exposée à ce risque. En France, 175 000 habitants seraient affectés en moyenne chaque année par des inondations par ruissellement, et 1,2 millions de bâtiments résidentiels de plain-pied seraient exposés à ce phénomène (ce qui correspond à 5,4 millions de personnes), selon les simulations de la Caisse Centrale de Réassurance (CCRLa Caisse Centrale de Réassurance (CCR) est une entreprise de réassurance chargée de concevoir, mettre en œuvre et gérer...).

Les inondations par submersion marine

En raison de l’importance de sa façade maritime et de ses zones basses, la France est particulièrement exposée au risque de submersion marine. Par le passé, de nombreux épisodes de submersion ont ainsi affecté les côtes de la mer du Nord, de la Manche et de l’océan Atlantique, la façade méditerranéenne ainsi que les littoraux d’outre-mer.

En février 2010, les submersions marines générées par le passage de la tempête Xynthia ont lourdement affecté le littoral des Pays de la Loire et rappelé le pouvoir destructeur de ce phénomène. De même, le cyclone Bélal qui a touché La Réunion en début 2024 a rappelé qu’aucun territoire littoral n’est à l’abri du risque.

Le changement climatique, par l’élévation du niveau de la mer qu’il induit, et l’attractivité des territoires littoraux rendent nécessaire d’avoir une réflexion à long terme vis-à-vis de la prise en compte du risque de submersion marine

Les inondations par remontée de nappe

Cartographie nationale des zones sensibles aux inondations par remontée de nappe

La cartographie nationale des zones sensibles aux inondations par remontée de nappe permet de localiser, pour la métropole et la Corse, les zones où la probabilité d’observer des inondations par remontée de nappe est élevée. Ces inondations peuvent correspondre :

- à l'émergence de la nappe au niveau du sol ;

- ou à l'inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.

Les valeurs de débordement potentiel sont réparties en trois classes :

- « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » ;

- « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » ;

- « zones non sujettes aux débordements de nappe ou aux inondations de cave ».

Pour accéder à la donnée SIG de la carte nationale

Base de données sur les inondations par remontée de nappes

Pour accéder à d'autres sources d'information en lien avec cette carte :

Méthodologie détaillée et indice de fiabilité de la cartographie

La méthodologie est détaillée dans les rapports suivants :

- le rapport BRGM d'élaboration de la carte et les limites d'utilisation

- le rapport BRGM de mise à jour 2022 de la carte

La conjonction de plusieurs types d’inondation

Il n’est pas rare qu’un territoire soit touché conjointement par plusieurs types d’inondations différents. Une inondation par débordement peut se superposer à une inondation par ruissellement (le débordement pouvant d’ailleurs être dû à des apports par ruissellement) ou une inondation de remontée de nappes d’eau souterraine. Dans les secteurs estuariens, de fortes marées influencent directement l’intensité des débordements de fleuves côtiers. Cela peut rendre difficile la caractérisation des évènements et l’évaluation de la part de chacun des phénomènes dans les dommages. Une approche globale des aléas d’inondation est ainsi souvent à privilégier.

Prévention des inondations : une politique nationale revêtant plusieurs aspects

La prévention des inondations en France s’appuie sur une politique nationale structurée, portée par l’État, qui joue un rôle central dans la définition et la mise en œuvre des actions de prévention des risques. À ce titre, l’État met en œuvre la directive Inondation et élabore les plans de prévention des risques inondations (PPRi), éléments clés de la gestion territoriale des risques. Il informe également les communes des données disponibles sur l’exposition locale aux risques naturels, afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées en matière de prévention.

L’État subventionne également les actions de prévention menées par les collectivités, les particuliers et les petites entreprises. Il assure une mission de prévision des crues sur un réseau de cours d’eau surveillés, élabore la réglementation qui garantit la sécurité des ouvrages hydrauliques, tels que les barrages, ainsi que l’efficacité des moyens de protection contre les inondations, et veille au respect de ces règles. En cas de criseLe terme de crise désigne une période de tension potentiellement conflictuelle ou une situation de déséquilibre grave ou..., il met en œuvre les moyens nécessaires pour secourir les populations.

Il est essentiel que le citoyen soit le principal acteur de sa sécurité et de celle de ses proches. L’État organise chaque année sur l’arc méditerranéen une campagne de prévention contre les risques liés aux pluies intenses (pluies cévenoles) à l’adresse du grand public.

Depuis 2003, la France impose une obligation d'information des acquéreurs et des locataires sur les risques connus dans leur commune. Ce dispositif a été renforcé en 2022 par l’obligation de communiquer ces informations dès la publication d’une annonce immobilière. Pour faciliter cet accès, une plateforme en ligne, ERRIAL, permet d’obtenir gratuitement un état des risques pour chaque parcelle.

Le rôle des collectivités

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI, instaurée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (dite « loi MAPTAM »), est confiée à titre obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). Cette compétence comprend 4 des 12 missions définies à l’article L. 211-7 du code de l’environnement :

- 1° Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique;

- 2° Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès;

- 5° Défense contre les inondations et contre la mer;

- 8° Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.

Cette réforme vise à clarifier les responsabilités et les compétences, à consolider les liens entre gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et à les rapprocher de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

La création de cette compétence fait notamment de l’EPCI-FP le gestionnaire légitime et unique pour un territoire donné des ouvrages de protection. Toutefois, étant donné les possibilités de regroupement des EPCI-FP au sein de syndicats mixtes qui exercent alors la GEMAPI par transfert de compétence (ou, sous certaines conditions, par délégation de compétence), pour simplifier on parle souvent de « gémapiens » en tant qu’autorités responsables de la gestion de ces ouvrages.

Lorsqu’il s’agit de digues, celles-ci doivent être réorganisées en « systèmes d’endiguement » dans le but d’en mieux connaître les performances (cartographie du territoire protégé, aléa maximum contre lequel la protection « pieds au sec » reste assurée).

Pour financer les dépenses liées à l’exercice de la compétence GEMAPI, les EPCI-FP peuvent utiliser leur budget général, ou instituer une taxe dédiée, dont la collecte est plafonnée à un montant correspondant à 40 € multiplié par le nombre d’habitants sur le territoire et par an.

Les collectivités ont un rôle clé dans la prévention des inondations, notamment en intégrant les PPRi, qui constituent des servitudes d’utilité publique, dans leurs documents d’urbanisme. Elles peuvent également utiliser les informations dont elles disposent pour adapter leur document d’urbanisme et pour instruire les demandes de construction en tenant compte des risques identifiés.

Elles sont responsables de l’identification et de la gestion des risques locaux. À cet égard, elles peuvent bénéficier du soutien financier du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) en contractualisant avec l’État dans le cadre des « programmes d’actions de prévention des inondations » (PAPI).

Les communes, installent des repères de crues et mènent des actions de sensibilisation auprès de la population, notamment sur les mesures de sécurité à adopter en cas d’alerte ou de crise. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de « plans communaux de sauvegarde », élaborés en coordination avec les autres acteurs locaux. Elles assurent également un premier niveau de secours en cas de crise.

Cartographie des territoires concernés

Des documents de différentes natures cartographient les aléas d’inondation et les risques associés. Le contenu, les conditions de réalisation, la précision, la portée juridique et les objectifs poursuivis par ces différents documents sont variés. Ils peuvent contribuer à la prévention des risques, à travers la maitrise de l’urbanisation par exemple ; ils peuvent apporter un support opérationnel à la gestion de crise ; ils permettent de communiquer auprès de différents publics ou sont utilisés pour mieux comprendre les conséquences de travaux et dimensionner au mieux des ouvrages de protection. Certains de ces documents, comme les plans de prévention des risques, ont une portée règlementaire contraignante pour l’instruction des demandes d’urbanismes (permis de construire notamment), d’autres cartes sont à vocation informative.

Comme pour tous les aléas, les cartes d’inondation présentent intrinsèquement des limites et incertitudes. Elles représentent par ailleurs généralement des évènements « théoriques », basés sur des hypothèses retenues de manière à pouvoir appréhender des évènements réels. Chaque évènement a toutefois ses spécificités (dynamique d’évolution des débits dans le cours d’eau, défaillance ou non de certains ouvrages, etc.), les cartes d’inondation peuvent donc identifier localement des écoulements différents de ceux observés en cas de survenue d’une inondation.

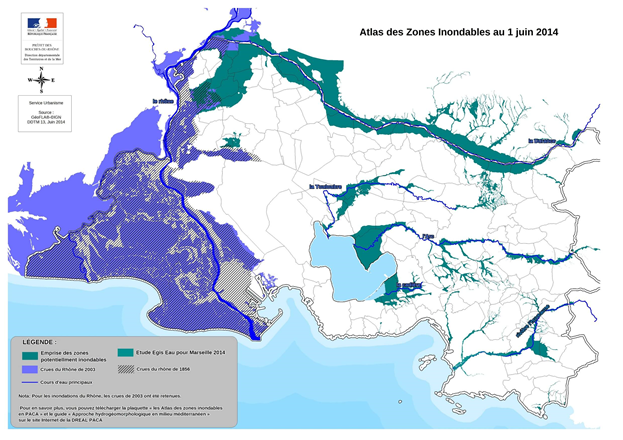

Les atlas des zones inondables (AZI)

Les atlas des zones inondables (AZI) sont une première connaissance du risque d’inondation. Ils constituent une source importante de l’information préventive des citoyens sur les risques majeurs. Sauf exception, ils ont été portés à connaissance des collectivités, et sont donc à prendre en compte dans l’instruction des autorisations administratives en matière d’urbanisme (notamment les permis de construire). Ils peuvent également être utiles lors de la gestion de crises en l’absence d’autres documents.

Leur élaboration a été une priorité des services de l’État au début des années 2000. Ils ne couvrent pas tout le territoire et ont été élaborés selon des pratiques locales. Ils cartographient généralement les phénomènes d’inondation au 1/25 000 à partir de connaissances historiques, de l’étude du fonctionnement naturel des cours d’eau, de l’analyse de la topographie, et parfois de modélisations.

Atlas des zones inondables dans le département des Bouches-du-Rhône © Services de l'État dans le département des Bouches-du-Rhône

Les plans de prévention des risques d’inondation (maîtrise de l’urbanisation)

La maîtrise de l’urbanisation dans les zones exposées est un levier essentiel de la politique nationale de prévention des risques. Elle s'appuie notamment sur les plans de prévention des risques naturels (PPRN), ou PPRI pour les PPRN relatifs aux risques d’inondation, élaborés par l'État en association avec les communes et en concertation avec les populations. Le PPRN est un outil éprouvé de l’État, à l’efficacité reconnue et documentée. Il vise à :

- améliorer la connaissance et la conscience des risques, notamment à travers la cartographie des aléas associés à une crue de référence, et une communication dans les dispositifs d’information acquéreur-locataire ;

- adapter l’aménagement du territoire par le contrôle du développement urbain en zone inondable, la préservation des champs d’expansion des crues et l’adaptation des constructions futures ;

- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, à travers, le cas échéant, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde imposées ou recommandées aux propriétaires des bâtiments existants.

Le PPRI approuvé est annexé au plan local d’urbanisme et est une servitude d’utilité publique applicable de plein droit et directement opposable à toute décision d’urbanisme (notamment les permis de construire). Ses dispositions priment sur toute autre considération. L’élaboration de PPRI, sous l’égide des préfets, est ciblée sur les territoires présentant les plus forts croisements enjeux/aléas. Ces documents ne sont donc pas disponibles sur l’ensemble du territoire national. Les règles d’élaboration des PPRI sont précisées par le code de l’environnement (articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11-9).

La crue de référence prise en compte dans un PPRi est la plus forte crue historique connue et documentée, ou la crue centennale « théorique » (c’est-à-dire la crue dont le débit a une probabilité de 1% d’être atteint ou dépassé chaque année), si la plus forte crue historique connue est moins importante que la crue centennale.

Le PPR contient différents éléments, dont des cartes informatives relatives aux aléas et des cartes réglementaires de zonages identifiant différents niveaux de constructibilité sur le territoire. Les cartes d’aléa ont le plus souvent une précision de l’ordre du 1 / 25 000 ; les cartes réglementaires se lisent à une échelle de l’ordre du 1/10 000 ou du 1/5 000, ce qui permet une lecture au niveau de la parcelle.

Ces cartes reposent sur des études hydrologiques et hydrauliques poussées, et sont établies en appliquant des principes généraux, comme la prise en compte d’une défaillance systématique des ouvrages de protections contre les inondations (digues notamment). Depuis la loi dite « Barnier » (1995), l’élaboration des PPRN remplace celle des PSS (plans de surfaces submersibles instaurés par la loi de 1938), des PER(I) (plans d’exposition aux risques (d’inondation) instaurés par la loi de 1982) et des arrêtés pris en application de l’ancien article R. 111-3 du code de l’urbanisme, dits « arrêtés R. 111-3 ». Néanmoins, les PER, PSS et arrêtés R. 111-3 non abrogés sont toujours applicables aujourd’hui et valent servitude d’utilité publique.

Les zones d’inondation potentielles / Zones inondées par classes de hauteurs d’eau (ZIP / ZICH)

Le réseau Vigicrues assure la prévision des crues sur des cours d’eau équipés de stations de mesure gérées par l’État. Pour certains d’entre eux, il élabore un catalogue de cartographies d’inondations relatives à différentes hauteurs d’eau mesurées à des stations de référence.

Ces cartes aident les acteurs de la gestion de crise, qui peuvent s’appuyer sur ces informations pour anticiper et conduire leurs actions, tout en les adaptant aux informations remontant du terrain et des observations en temps réel.

Deux types de cartes sont disponibles dans ces catalogues :

- la zone d’inondation potentielle (ZIP), qui indique la surface maximale pouvant être recouverte par les eaux si un certain niveau est atteint dans le cours d’eau ;

- la zone inondée par classes de hauteurs d’eau (ZICH), qui distingue également les hauteurs de submersion et les types d’inondation.

En 2024, de telles cartes étaient disponibles sur le site Vigicrues pour des hauteurs mesurées au niveau de plus de 400 stations hydrométriques. Ces cartes ne prennent notamment pas en compte le fonctionnement des ouvrages de protection hydrauliques (systèmes d'endiguement, aménagements hydrauliques), ni la concomitance des crues au niveau des affluents.

Les enveloppes approchées d'inondations potentielles (EAIP)

Les États membres de l’Union européenne ont réalisé une « évaluation préliminaire des risques d’inondation » (EPRI) permettant d’estimer les personnes et les biens exposés, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne n° 2007/60/CE du 23 octobre 2007 (dite directive « Inondation »). La France a pour cela réalisé une cartographie des « enveloppes approchées des inondations potentielles » (EAIP) permettant de définir les zones potentiellement soumises à une inondation en cas de crues ou de submersions marines exceptionnelles.

Les EAIP sont informatives, et leur utilisation n’est pas pertinente dans les procédures administratives ou réglementaires. Elles sont peu précises (leur exploitation n’a de sens qu’à des résolutions moins fines que le 1/100 000e), mais proposent en revanche une vision d’ensemble des zones inondables à l’échelle des grands bassins hydrographiques (Seine, Loire, Rhône, etc.). C’est une première évaluation qui permet d’identifier les secteurs où il est important d’agir et où la connaissance doit être approfondie.

Les territoires à risque important d'inondation (TRI)

La « directive inondation » prévoit que les États membres identifient les territoires à risque important d’inondation (TRI). Ces territoires concentrent des enjeux majeurs (population, emplois, bâti, etc.) susceptibles d’être inondés. En France, 124 secteurs ont ainsi fait depuis 2013 l’objet d’études spécifiques et de cartographies visant à sensibiliser les populations. À la différence des PPR, ces documents ne sont pas des servitudes d’utilité publique dont l’objectif premier est de réglementer l’usage des sols. Ils peuvent parfois être utilisés lors de l’instruction des permis de construire, en l’absence d’autre connaissance du risque d’inondation. Dans certains cas, ils peuvent aussi aider à la gestion de crise.

Les cartographies des TRI représentent les emprises inondables, les hauteurs d’eau pouvant être atteintes lors des crues ou des submersions marines, et les enjeux (habitations, infrastructures, etc.) présents. Trois types d’évènements sont étudiés sur chaque TRI :

- l’évènement fréquent, correspondant à une période de retour comprise entre 10 et 30 ans ;

- l’évènement moyen, correspondant généralement à la crue de référence des PPR (au moins centennale) ;

- l’évènement exceptionnel, de l’ordre de la crue millénale.

La précision des informations cartographiées est de l’ordre du 1/25 000. Des scénarios de rupture et/ou de transparence d’ouvrage hydraulique sont pris en compte pour intégrer le risque de défaillance de ces ouvrages.

Réduction de la vulnérabilité

La réduction de la vulnérabilité (parfois appelée « mitigation ») consiste à atténuer les dommages en limitant :

- soit l’intensité des aléas d’inondation ;

- soit la vulnérabilité des enjeux exposés (constructions, bâtiments industriels et commerciaux, monuments historiques, sites touristiques, réseaux de télécommunications, d’électricité, d’eau, de communication, etc.)

Dispositifs collectifs

La mise en place de dispositifs collectifs de réduction de la vulnérabilité peut consister par exemple à aménager spécifiquement une zone en amont d’enjeux pour accueillir et stocker temporairement de l’eau lors des crues importantes. Ce type de dispositif permet de réguler le débit des cours d’eau en aval, en atténuant et retardant le pic de crue, et donc de réduire l’aléa dans les zones à protéger.

Les dispositifs collectifs de réduction de la vulnérabilité peuvent également être des ouvrages de protection contre les inondations. Parmi ces ouvrages, les systèmes d’endiguement sont des ensembles d’infrastructures (digues, vannes, etc.) conçues pour protéger un secteur de certains évènements.

Un système d’endiguement ne réduit pas l’ampleur d’une inondation mais vise à constituer un bouclier permettant de mettre à l’abri les biens et les personnes, d’un quartier ou d’une commune jusqu’à un certain niveau de crue, appelé niveau de protection. Il convient, cependant, d’examiner sur l’ensemble de la zone de risques les conséquences des dispositifs de protection, notamment en aval pour les inondations ou en cas de défaillance de l’ouvrage. Les retours d’expérience montrent en effet que la probabilité de défaillance de ces ouvrages en cas de survenue d’un évènement important, parfois faible, n’est jamais nulle. Dans ce cas, l’aléa à l’arrière de l’ouvrage peut être plus intense que l’aléa qu’il y aurait eu en l’absence d’ouvrage du fait de la concentration des écoulements, de l’accélération des vitesses dans une brèche, de la création de fosses d’érosion, etc. On parle de « sur-aléa », qui doivent être pris en compte dans l’aménagement du territoire.

Moyens individuels

La réduction des dommages potentiels peut également s'appuyer sur la mise en place de dispositions individuelles, c’est-à-dire de moyens mis en œuvre par les particuliers pour se protéger des risques les menaçant. Il peut s’agir par exemple de la pose de batardeaux (cloisons amovibles équipés de joints étanches) devant les portes et les fenêtres pour protéger l’intérieur de la maison d’une inondation ou de la mise en place de clapets anti-retours sur les canalisations.

Pour en savoir plus sur les barrières anti inondations (ou "batardeaux")

Photographies aériennes prises sur le littoral de la Charente-Maritime quelques heures après le début de la tempête Xynthia - 2008 © B. Landreau - Terra

Prévision des inondations

La prévision des inondations par débordement de cours d’eau est réalisée en France selon deux méthodes :

- Par le réseau Vigicrues, à l’échelle d’un réseau surveillé de plus de 23 000 km de cours d’eau découpé en 330 tronçons. Une vigilance aux crues à 24 heures est établie pour chacun de ces tronçons. Les niveaux des cours d’eau surveillés et les prévisions graphiques associées sont publiées sur le site et l’application mobile Vigicrues ;

- En dehors de ce réseau surveillé, à travers la vigilance pluies-inondations opérée par Météo-France.

Les phénomènes de submersion marine sont surveillés par la vigilance vagues-submersion établie par Météo-France.

Le réseau Vigicrues entretient un réseau de près de 2 200 stations de mesure de la hauteur des cours d’eau, dont les données sont accessibles en temps réel sur le site Vigicrues. Des prévisions graphiques de hauteur et/ou de débit sont également disponibles sur environ 660 de ces stations.

Enfin, plus de 370 stations intègrent également une cartographie des zones d’inondation potentielle (ZIP) qui permet de visualiser l’emprise maximale du débordement, pour une hauteur d’eau donnée.

La prévision des crues faite par le réseau Vigicrues s’appuie sur les données d’observation et les prévisions météorologiques, ainsi que l’état en temps réel des cours d’eau et d’autres facteurs environnementaux (humidité des sols, etc.).

En complément de ces outils de prévision, des outils d’alertes existent pour signaler un danger sur les territoires non couverts par la vigilance aux crues. APIC (Avertissement pluies Intenses à l’échelle des communes) est un service d’avertissement automatique signalant en temps réel le caractère exceptionnel des précipitations en cours à l'échelle d'une commune.

Vigicrues Flash est un service de détection automatique du risque de crue soudaine, associé au service APIC.

Dispositifs de mémoire des inondations remarquables

Dans le domaine du risque d’inondation, la connaissance du passé est au cœur de la prévention. En France, plusieurs dispositifs de mémoire des inondations remarquables contribuent à la connaissance des territoires d'aujourd'hui par la mémoire des inondations passées de la France. Certains cours d’eau n’ont pas connu d’événement majeur dans les dernières années voire dernières décennies. Les crues exceptionnelles de la Loire datent par exemple de plus de 150 ans. Il est donc normal que la mémoire de ces événements puisse disparaître, d’autant plus qu’il est aujourd’hui moins fréquent de vivre toute sa vie au même endroit.

Les repères de crue

Témoins visuels du quotidien, les repères de crues historiques ancrent la mémoire des inondations en exposant au regard des populations les hauteurs atteintes par les grandes crues. Ils permettent également de visualiser les conséquences au niveau local d’une telle hauteur d’eau.

Fontaine publique et repère de crue à Paris dans le 7e arrondissement © L. Mignaux - Terra

Depuis la loi « Risques » de 2003, l'implantation et l'entretien de repères de crues standardisés correspondant aux "plus hautes eaux connues" (PHEC) est une obligation légale (décret n° 2005-233) pour les communes exposées au risque d’inondation par débordement de cours d'eau.

La base nationale des sites et repères de crues recense l'ensemble des repères de crue sur le territoire.

-

Vigicrues : le service d’informations sur les risques de crues en France

-

Vigilance de Météo France

-

Centre européen du risque d’inondation (CEPRI)

-

Les repères de crues

-

Page du Ministère de la transition écologique consacrée aux risques naturels

-

Mission Risques Naturels (MRN)

-

Campagne de prévention pluies et inondations du Ministère de la Transition écologique

-

Consulter la foire aux questions sur la compétence GEMAPI

-

Pour toute information complémentaire, contacter la DDT ou la DREAL des territoires concernés

- Cartographie interactive du Service des données et statistiques du Ministère de la Transition écologique (SDES)