Des séismes se produisent régulièrement en France, tant sur le territoire métropolitain que dans les départements d’outre-mer. Si la majorité des séismes qui sont recensés en France sont relativement faibles, plusieurs tremblements de terre provoquant des dégâts aux constructions se sont produits ces dernières années, dont les plus marquants sont les séismes d’Annecy et Saint-Paul de Fenouillet en 1996, le séisme du Teil en 2019. Ce dernier a rappelé que le risque de voir des bâtiments endommagés, voire s’effondrer, à cause des tremblements de terre est bien réel. En 1909 à Lambesc, et en 1967 à Arette, les séismes ont fait des victimes à cause de l’effondrement des maisons. Des traces de séismes encore plus forts mais beaucoup plus anciens ont aussi été relevées par les géologues et par l’examen de documents historiques.

Description et origine du phénomène

Qu'est ce qu'un séisme ?

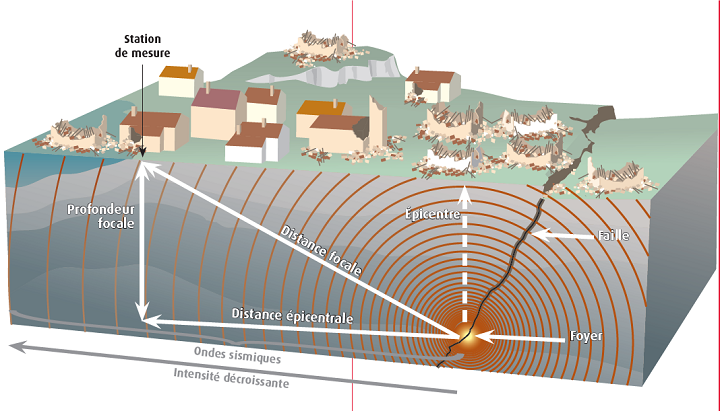

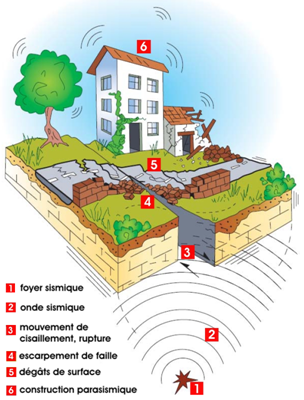

Un séisme est une vibration du sol provoquée par une rupture brutale des roches en profondeur le long d’une faille. Ces failles, ou zone de rupture en profondeur dans la roche, se prolongent parfois jusqu’à la surface du sol, et leurs deux bords se déplacent l’un par rapport à l’autre. Le moteur de ces déplacements est la tectonique des plaques, c’est-à-dire le résultat des mouvements entres les plaques rigides de la lithosphère induit par les déformations des couches visqueuses en profondeur.

Vue d’une zone de la rupture en surface lors du séisme du Teil, Ardèche, 2019. © BRGM

Les éruptions volcaniques, autres phénomènes associés à la tectonique des plaques, occasionnent aussi une multitude de séismes et de microséismes. Il a été observé également que des phénomènes naturels comme la fonte des glaciers ou des évènements pluvieux exceptionnels peuvent modifier l’état de contrainte dans de sous-sol au point de générer des séismes. Enfin certains séismes peuvent être déclenchés par l’activité humaine. Cela a été observé par exemple lors de la mise en eau de certains barrages ou lors à proximité de sites d’exploitation ou de stockage de gaz en profondeur.

Origine d'un séisme

Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des manifestations de la tectonique des plaques. Au niveau mondial, l’activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces plaques. Mais il existe aussi de nombreuses failles capable de produire des séismes à l’intérieur des plaques tectoniques. Ce sont des zones de discontinuité dans les roches, héritées de l’histoire géologique, et le long desquelles des mouvements sont possibles.

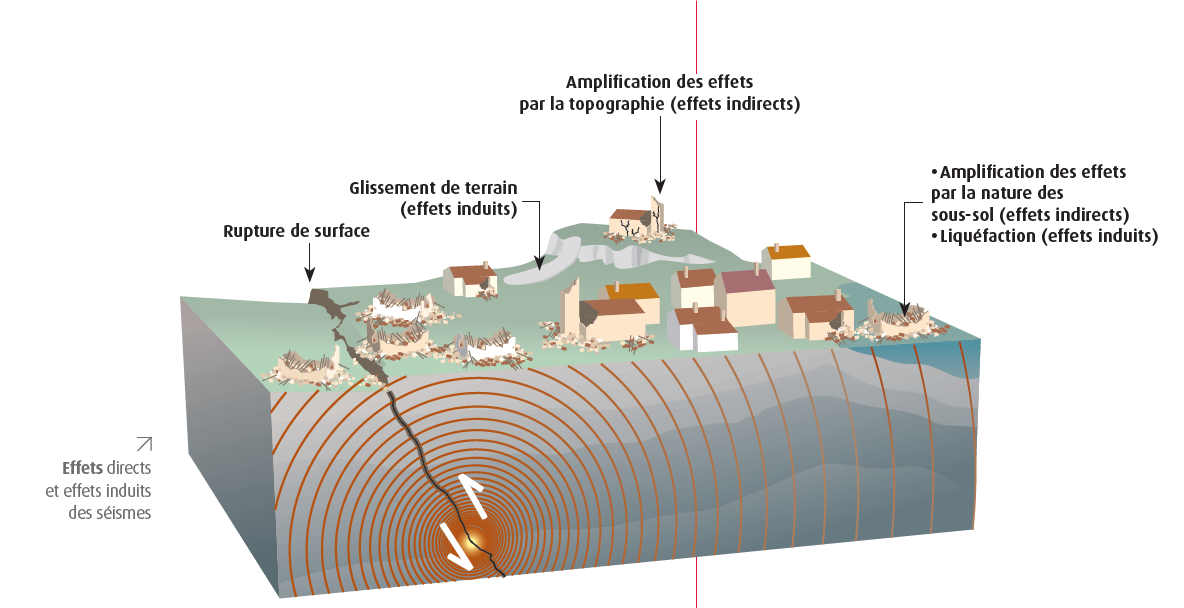

Lorsque le frottement entre les blocs de part et d’autre d’une de ces failles est important, le mouvement est empêché. De l’énergie s’accumule le long de la faille. Lorsque l’énergie accumulée permet de surmonter l’effet du frottement, le retard du mouvement se traduit par un déplacement instantané entre blocs qui est la cause des séismes. Après la secousse principale, de petits réajustements des blocs au voisinage de la faille peuvent se produire, qui engendrent d’autres secousses, appelées répliques. Dans certains cas, la nature du sous-sol ou le relief du secteur exposé, peuvent piéger les ondes sismiques et augmenter l’amplitude du mouvement sismique. On parle alors d’effets de site.

Effet des séismes : de la faille à la surface © BRGM

Intensité et magnitude

On peut comparer les séismes entre eux grâce à deux type de paramètres : l'intensité et la magnitude.

L'intensité

Si on s’intéresse à l’effet des séismes en surface, l’intensité est déterminée sur une échelle qui va des secousses imperceptibles à celles qui provoquent l’effondrement généralisé des bâtiments. La valeur de l’intensité dépend donc à la fois du phénomène, mais aussi du contexte local, et elle diminue globalement avec l’éloignement par rapport à l’épicentre. L’intensité est très importante pour caractériser les séismes anciens, pour lesquelles aucune mesure instrumentale n’est disponible et dont la connaissance repose sur la mention des dégâts qu’ils ont provoqués.

La magnitude

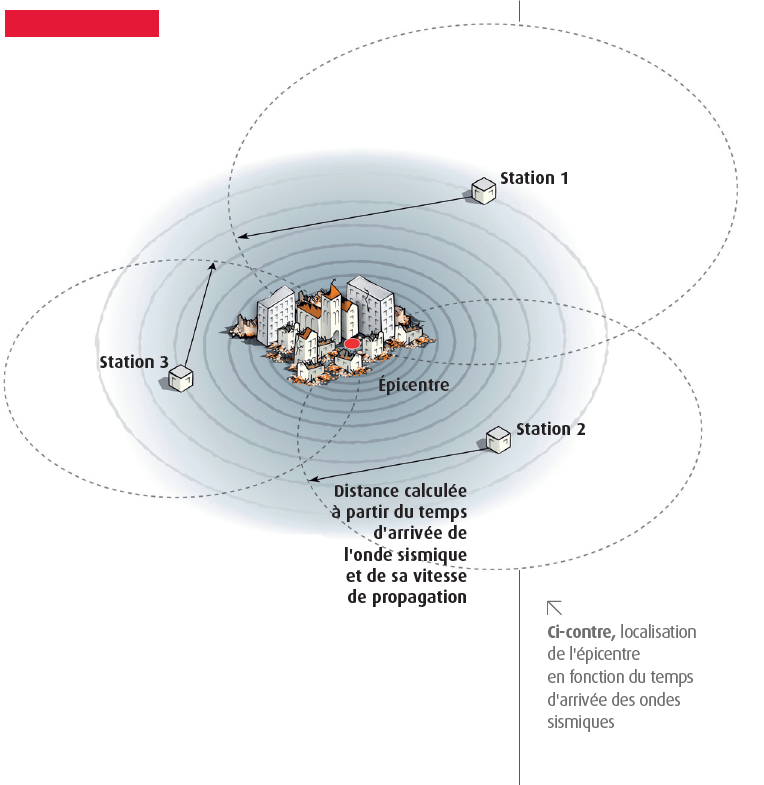

Pour caractériser le phénomène (la rupture) on utilise la magnitude. La magnitude représente l’énergie libérée par la rupture en profondeur. Elle peut être calculée par différentes approches, à partir des enregistrements de stations sismique qui mesure les mouvements en surface. L’échelle de Richter est la plus connue, car c’est une échelle utilisée depuis 1935 pour comparer les séismes entre eux, à l’origine, en Californie.

En plus de calculer l’énergie libérée par un séisme, la localisation de la rupture est un paramètre important. En analysant les ondes mesurées par des stations situées à différents endroits on peut calculer le lieu d’où elles ont été émises grâce notamment au temps d’arrivée des ondes et à la connaissance de la vitesse des ondes dans le sous-sol. Pour caractériser précisément un séisme, il faut que plusieurs enregistrements de bonne qualité des ondes soient disponibles et connaitre les caractéristiques du sous-sol en profondeur.

Principe de calcul de la localisation de l’épicentre d’un séisme à partir des mesures de trois stations © BRGM

Effets et conséquences d'un séisme

Un séisme se traduit à la surface terrestre par des vibrations du sol et parfois par des décalages de la surface du sol de part et d’autre des failles. L’ampleur des vibrations dépend en premier lieu de la quantité d’énergie libérée, de la profondeur de la rupture et de la distance à laquelle on se trouve. En outre, localement, ces mouvements peuvent être modifiés par des effets de site. En plus des mouvements vibratoires, d’autres phénomènes peuvent aggraver les conséquences d’un phénomène sismique : tsunamis, mouvements de terrain, liquéfaction des sols. L’épicentre est le point en surface correspondant à la rupture qui a eu lieu en profondeur.

© BRGM

Effets des séismes

Les séismes peuvent avoir des conséquences sur la vie humaine, l'économie et l'environnement. Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets, effondrements de bâtiments) que par les phénomènes induits (mouvements de terrain, tsunamis, etc.). En outre, ces phénomènes peuvent conduire à la rupture de réseaux de gaz, source d’incendies ou d’explosions, provoquant un nombre important de victimes indirectes. Outre les victimes possibles, un très grand nombre de personnes peuvent se retrouver, suite à un séisme, sans abri et déplacées. Un séisme et ses éventuels phénomènes induits peuvent engendrer la destruction ou l'endommagement des habitations, des outils de production (usines, bâtiments des entreprises, etc.), des ouvrages (ponts, routes, voies ferrées, etc.), des réseaux d’eau, d’énergie ou de télécommunications, causant des pertes matérielles directes et des perturbations importantes de l’activité économique.

Bâtiment endommagé à Yalova lors du séisme de Gölcük le 17 août 1999 (Turquie) © BRGM - P. Mouroux

Par ailleurs, les conséquences d’un séisme peuvent être à l’origine des pollutions importantes des milieux naturels liées à la rupture ou la défaillance d’équipements industriels. Dans le cas des séismes les plus forts, des modifications du paysage ont pu être observées. Ces modifications sont généralement modérées.

Conséquences sur les bâtiments

Lors de séismes puissants touchant des zones habitées, on déplore souvent des dégâts aux constructions. Le mouvement du sol provoqué par le séisme entraine les fondations des constructions, qui se mettent à vibrer leur tour. Or, sous l’effet de l’inertie, les déformations de la structure génèrent des forces importantes dans les éléments de construction (murs, planchers, poteaux, poutres, …). Si les bâtiments sont généralement conçus pour bien résister aux effets de la gravité, ces nouvelles forces peuvent déstabiliser la structure et dépasser la résistance des éléments porteurs. Dans certains cas, des éléments ne supportent pas le niveau de déformation imposée au bâtiment par les vibrations. Enfin, certains types de sol sont très sensibles aux effets dynamique et peuvent perdent leurs propriétés, entrainant alors l’enfoncement ou le basculement es structures qui reposent dessus. Tous ces phénomènes ont à l’origine de dégâts, qui vont de l’ouverture de fissure, à l’effondrement partiel ou total.

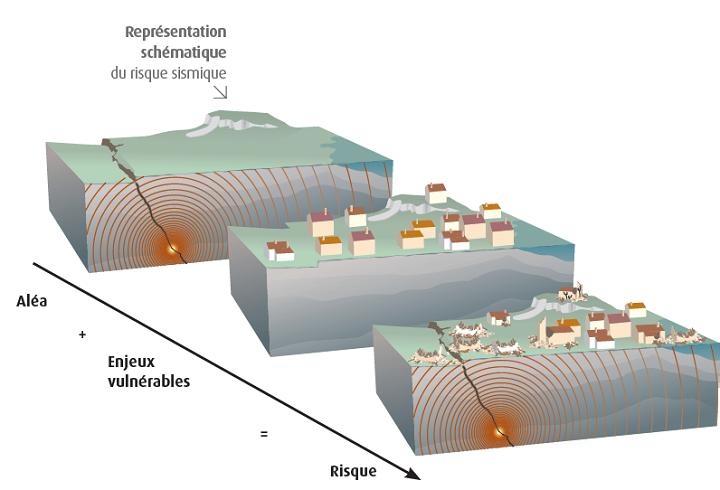

Schéma des principales composantes du risque sismique © BRGM

Lorsque les bâtiments sont conçus en tenant compte du séisme, des dispositions sont prises pour rendre le bâtiment résistant aux forces sismiques. Le sol de fondation est aussi examiné avec attention pour tenir compte des effets locaux. Les règles de constructions parasismiques permettent d’éviter l’effondrement des bâtiments pour les séismes susceptibles de se produire dans une région. Le retour d’expérience post-sismique, tant en France qu’à l’étranger, montre que l’adoption de dispositions parasismique et le respect des règles de constructions est un des leviers les plus sûr pour réduire le risque.

Dommage à une maison du Teil, Quartier de la Rouvière, lors du séisme du 11 novembre 2019 : une partie du mur de pignon s’est effondré, on voit aussi que le doublage en brique n’a pas supporté les déformations imposées par la toiture et les murs. © BRGM

Aléa sismique

L’aléa sismique est la possibilité, pour un site donné, d’être exposé à des secousses telluriques de caractéristiques données (exprimées en général par des paramètres tels que l’accélération, l’intensité, le spectre de réponse…). L’aléa sismique peut être évalué par une méthode déterministe ou probabiliste ; dans le premier cas, les caractéristiques sont celles d’un évènement réel, éventuellement assorties d’une marge de sécurité (séisme le fort connu historiquement par exemple). Dans l’approche probabiliste, l’ensemble des données permettant l’estimation de l’aléa sont examinées dans un cadre statistique, et l’aléa est alors exprimé comme une probabilité de dépasser un niveau fixé.

Evaluation de l'aléa

L’évaluation de l’aléa sismique doit prendre en compte l’ensemble des connaissances disponibles sur le phénomène et ses causes, sur la plus longue période de temps possible, car les séismes sont des évènements peu fréquents en France. L’occurrence d’un séisme à un endroit dépend à la fois de mécanismes régionaux (tectonique, géologie) à grande échelle, et de spécificité locales (relief configuration et nature du sol, sensibilité aux phénomènes induits). L’aléa est donc usuellement découpé en une composante régionale et un spécificité locale.

Aléa régional

L’aléa régional recouvre la caractérisation de l’agression sismique au rocher affleurant en surface, résultant de l’activation de sources sismique et de la propagation des ondes de la source à la cible. L’analyse de l’aléa régional nécessite deux étapes :

- L'identification des sources sismiques

- Le calcul du mouvement vibratoire en surface

L’identification des sources sismiques consiste à localiser les failles actives et à évaluer leur potentiel sismogénique en termes de magnitude ou d’intensité des séismes susceptibles d’être générés par ces failles, leur profondeur focale et leur récurrence. En se basant sur des données géologiques et sismiques, ce travail aboutit à la définition d’un zonage sismotectonique découpant la région considérée en zones homogènes dans lesquelles la probabilité d’occurrence d’un séisme de caractéristiques données est estimée équivalente en tout point ;

Concernant le calcul du mouvement vibratoire en surface par l’application d’une loi d’atténuation aux sources potentielles identifiées dans le zonage sismotectonique, on distingue principalement deux approches d’évaluation d’aléa régional :

- L’approche déterministe dans laquelle le mouvement du sol est estimé à partir d’un séisme de référence, de caractéristiques connues. Ce séisme de référence correspond à un séisme dont l’occurrence est avérée par les données historiques (témoignages) ou instrumentales (enregistrement des stations);

- L’approche probabiliste consiste à calculer en tout point du territoire le niveau d’accélération du sol susceptible d’être atteint ou dépassé pour une période de temps donnée, en tenant compte de l’ensemble des données disponibles, historiques ou instrumentales, en y associant des lois de récurrence.

Aléa local

L’évaluation de l’aléa local permet de prendre en compte les modifications de la vibration sismique par les conditions géologiques et topographiques locales, les effets de site. Elle permet également de définir des zones dans lesquelles des effets induits (mouvements de terrain, liquéfaction des sols) sont susceptibles d’être provoqués par un séisme. À l’échelle d’une commune, ce travail permet d’aboutir à un micro-zonage sismique, délimitant les zones dans lesquelles les amplifications du mouvement du sol sont identiques.

Peut-on prédire les séismes ?

Les séismes résultent d’un phénomène global hautement imprévisible qui dépend de manière très sensible d’une infinité de paramètres qu’il n’est pas possible de caractériser avec une précision suffisante. Ainsi, au moment où une rupture s’initie, celle-ci peut aussi bien se propager à l’ensemble d’un segment de faille (voire de plusieurs segments voisins) pour provoquer un important séisme, ou au contraire être rapidement stoppé. La propagation des ondes dans le sous-sol est aussi dépendante de très nombreux facteurs, auxquels s’ajoute des facteurs d’amplification locaux. Il n’est donc pas possible de prédire la survenue d’un séisme dans l’état des connaissances actuelles, ce qui n’empêche pas des travaux de recherche d’essayer d’en savoir plus à la fois sur les phénomènes et sur des précurseurs potentiels. La prévention et la préparation des populations demeurent aujourd’hui la meilleure parade pour protéger des séismes.

La France est globalement un pays où la sismicité est modérée, en comparaison avec d’autres régions du monde. Néanmoins, des séismes destructeurs ont eu lieu par le passé et se reproduiront dans le futur.

En métropole

Le territoire métropolitain ne se situe pas en limite de plaque tectonique. La sismicité en métropole vient principalement de l’équilibrage, à l’intérieur de la plaque Eurasie, des mouvements induits par le mouvement de collision des plaques Eurasie et Afrique. L’histoire montre que des séismes ayant eu des conséquences graves se sont produits en différents endroits du territoire.

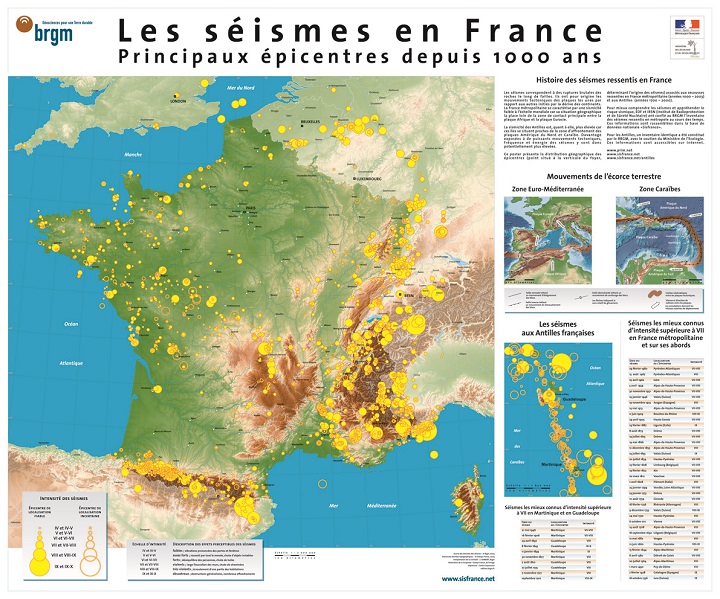

© BRGM

Le plus fort séisme connu au XXe siècle est le séisme de Lambesc (Bouches-du-Rhône) du 11 juin 1909, d'une magnitude supérieure à 6, qui fit une cinquantaine de morts (intensité épicentrale VIII-IX). On estime qu’un séisme de magnitude 6 peut se produire en métropole une ou deux fois par siècle. Toutefois, des séismes plus faibles, mais plus fréquents, peuvent également avoir des conséquences humaines et économiques significatives. Par exemple, les séismes du Teil du 11 novembre 2019 et de la Laigne du 16 juin 2023, de magnitude 4.9, ont entrainé de nombreuses destructions de maisons et ont eu des conséquences économiques graves dans les régions concernées.

Exemples de dégâts provoqués par les séismes – Séisme du Teil, novembre 2019 © BRGM

Si des conditions défavorables se combinent (source peu profonde et proche d’un centre urbain, présence de formations meubles, bâti vulnérable), un séisme de puissance modérée peut causer des victimes par des effondrements de bâtiments vulnérables ou d’éléments non structuraux.

Les Pyrénées, les Alpes, la Provence et le sud de l’Alsace sont les régions les séismes se produisent le plus fréquemment. Dans les régions montagneuses, outre les effets directs d'un séisme, les mouvements de terrain potentiels pourraient avoir de graves conséquences. D’autres régions connaissent une sismicité modérée : le Grand Ouest, le Massif central, le Nord et les Vosges.

© BRGM

En outre-mer

C'est aux Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) que sismicité est la plus forte car ces îles étant situées au niveau de la zone de subduction des plaques nord-américaine et sud-américaine sous la plaque caraïbe. La sismicité dans l’arc antillais est principalement de deux types :

• des séismes de subduction interplaque, dont les magnitudes peuvent être de l’ordre de 8 et le foyer jusqu’à des profondeurs de 150 à 200 km ;

• des séismes intraplaques superficiels dont les magnitudes peuvent aller jusque 6.5.

Parmi les séismes importants survenus ces dernières années aux Antilles figurent le séisme des Saintes, en Guadeloupe, du 21 novembre 2004 (Magnitude 6.3, Intensité épicentrale VIII), qui fit une victime et de nombreux dégâts aux habitations, et le séisme du 29 novembre 2007 en Martinique (Magnitude 7.4, Intensité épicentrale VI).

Église de Terre de Bas après le séisme du 21 novembre 2004 (Saintes, Guadeloupe). © BRGM

Les plus forts séismes historiques connus dans la région sont le séisme du 8 février 1843, en Guadeloupe, d’intensité épicentrale estimée à IX-X, qui causa la mort de plus de 1500 personnes et la destruction de la ville de Pointe-à-Pitre, et le séisme du 11 janvier 1839, en Martinique, d’intensité épicentrale estimée à IX, qui provoqua la mort de plusieurs centaines de personnes et la destruction de Fort-de-France (alors appelée Fort-Royal).

Parmi les autres départements d’outre-mer, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon connaissent une sismicité très faible, La Réunion une sismicité faible et Mayotte une sismicité modérée. Un séisme ayant provoqué de nombreux dommages aux constructions s’est produit en 1993 à Mayotte. L’île connait actuellement un essaim sismique (très nombreux séismes se produisant sur une période donnée) dû à l’activité volcanique, et l’apparition au large de l’archipel d’un nouveau volcan sous-marin. La Polynésie française, connaît une sismicité faible. La sismicité des îles Wallis et Futuna est estimée comme moyenne. La Nouvelle-Calédonie est soumise à une sismicité très faible à moyenne.

Vulnérabilité

Le risque sismique ne dépend pas seulement de la sismicité. La nature des bâtiments compte pour beaucoup dans les effets d’un séisme sur un territoire. De nombreuses constructions datent d’époques où les règles de construction parasismiques n’existaient pas. Elles présentent souvent des faiblesses qui les rendent sensibles aux vibrations. La forme et la taille des bâtiments, les matériaux utilisés, leur mise en œuvre et l’état d’entretien des bâtiments sont des facteurs qui influencent beaucoup le comportement des bâtiments en cas de séisme.

Dans les centres urbains anciens, de nombreux bâtiments sont vulnérables. Les séismes destructeurs de ces dernières années, en France ou en Italie, montrent que de nombreux bâtiments anciens en pierre sont sévèrement touchés. Il existe des techniques pour réduire cette vulnérabilité, mais elles sont encore peu répandues, et leur coût est parfois important.

Les constructions récentes doivent respecter l’obligation règlementaire de construction parasismique, et sont donc normalement beaucoup plus sûres. Par ailleurs, des études locales peuvent aider à prendre en compte efficacement les effets de site susceptibles d’aggraver les sollicitations sismiques, le risque de liquéfaction ou d’éviter les zones exposées à des mouvements de terrain ou des tsunamis qui peuvent être déclenchés par les séismes.

Prévention du risque

Il n’est pas possible d’empêcher les séismes de se produire, ni de diminuer leur puissance, mais il est possible de réduire le risque par des actions de prévention :

- L’information du citoyen,

- Les actions qui rendent les bâtiments moins vulnérables, notamment par la mise en œuvre de règles de construction parasismiques,

- L’aménagement du territoire en tenant compte du risque,

- La préparation à la gestion de crise.

Mesures de prévention

Chaque citoyen peut participer activement à la prévention du risque sismique par des mesures simples.

La première mesure consiste à s’informer des risques existants, notamment auprès de sa mairie à travers le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs. En outre, il est à noter que, depuis le 1er juin 2006, tout vendeur ou bailleur d’un bien immobilier est dans l’obligation d’annexer au contrat de vente ou de location un état des risques ainsi que, le cas échéant, une déclaration des sinistres pour lesquels il a été indemnisé.

Une autre mesure à mettre en œuvre est d’évaluer la vulnérabilité de son logement face au risque sismique. Il convient de se préparer à l’éventualité d’un séisme en construisant en respectant les règles parasismiques ou en renforçant son logement. Enfin s’informer sur la conduite à adopter en cas de séisme et s’entrainer aux gestes de protection peut sauver des vies.

Réglementation parasismique applicable aux bâtiments

Le séisme constitue un risque naturel majeur, potentiellement très meurtrier et pouvant causer des dégâts importants sur les bâtiments et les équipements. L’objectif principal de la réglementation parasismique est donc de protéger au maximum les populations : lors de secousses sismiques, la construction peut subir des dommages irréparables sans s’effondrer sur ses occupants.

La réglementation parasismique a été révisée en octobre 2010 pour prendre en compte les évolutions des connaissances scientifiques et des normes européennes. Elle est basée sur un principe de proportionnalité dans les exigences qu’elle pose pour les bâtiments dits « à risque normal », en fonction de la zone d’aléa et des enjeux liés aux bâtiments.

Elle s’applique ainsi depuis mai 2011 aux bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire, d'une déclaration préalable, ou d'une autorisation permettant un commencement de travaux. Ainsi, les exigences réglementaires sont définies en fonction de deux critères : la nature de l’ouvrage et sa localisation géographique.

Nature de l’ouvrage : deux typologies et quatre catégories d'importance

- Les ouvrages dits à « risque normal »

Ils sont définis dans le code de l’environnement (art. R.563-3) comme des « bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ». Il s’agit des bâtiments de la vie courante (maisons individuelles, immeubles d’habitation collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.).

- Les ouvrages dits à « risque spécial »

Ils sont définis dans le code de l’environnement (art. R.563-6) comme des « bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». Il s’agit d’installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries Seveso, qui font l’objet d’une réglementation parasismique particulière.

Les bâtiments de la classe dite à risque normal sont répartis en quatre catégories d'importance (article R 563-3 du code de l’environnement) de la catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise. L’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » vient préciser ces 4 catégories d’importance.

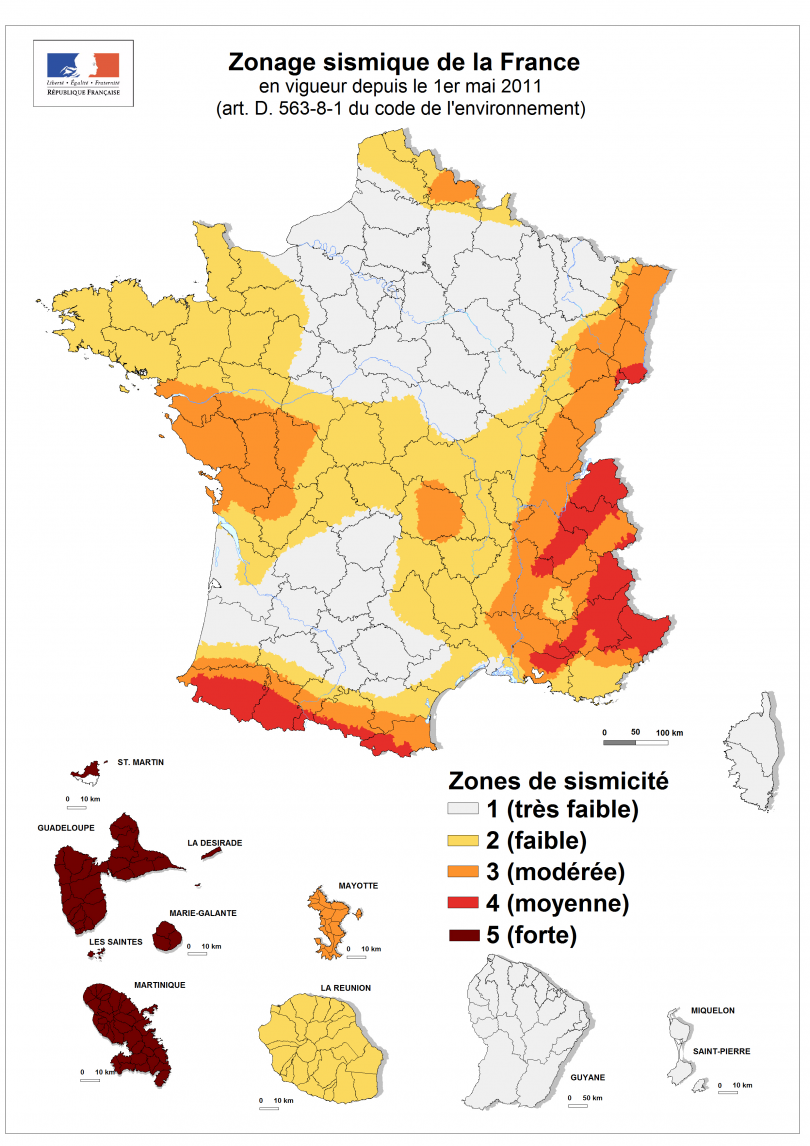

Localisation géographique et zonage

Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité :

- Une zone de sismicité très faible (1) où seul le risque sismique est pris en compte pour les ouvrages dits à risque spécial ;

- Et quatre zones de sismicité : faible (2), modérée (3), moyenne (4) et forte (5), pour lesquelles les règles de construction parasismique sont pris en compte pour les ouvrages à risque spécial et pour les ouvrages à risque normal.

Les textes réglementaires

Ils figurent dans le code de la construction et de l’habitation et dans le code de l’environnement complétés par un arrêté établi en octobre 2010 et révisé régulièrement.

L’article L.132-2 du code de la construction et de l’habitation indique que « les bâtiments exposés à un risque sismique prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments et permettent leur évacuation en toute sécurité. Ils préservent également la sécurité des personnes situées dans leur proximité. La conception et la construction des bâtiments limitent les dommages qu'ils encourent en cas de séisme. »

L’article R132-2 du code de la construction et de l’habitation précise ces règles. Elles s’appliquent lors de construction nouvelle ou lorsque le bâti existant fait l’objet de modifications importantes. Cette réglementation permet également de s'affranchir des règles de calcul et de recourir à des règles "simplifiées" ou "forfaitaires" pour certaines typologie de bâtiments comme les maisons individuelles. Dans cas, il convient de se référer à des guides réglementaires.

Les guides réglementaires proposés par la réglementation parasismique

Pour la construction de maisons individuelles en zones 3 et 4

Le guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8-zones 3-4, édition 2021 fixe les dispositions pour la construction de maisons individuelles ou bâtiments assimiles de forme simple ayant pour fonction principale l’habitation et dont la surface au sol est inférieure ou égale à 200 m2.

Il est appelé au paragraphe III de l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Afin d’illustrer l’utilisation de ce guide de construction des maisons individuelles en zones 3-4, six exemples pédagogiques sont mis à disposition :

Zone 3

Zone 4

Pour la construction de maisons individuelles en zone 5

Le guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8-zone 5, édition 2020, fixe les dispositions pour la construction de maisons individuelles ou bâtiments assimilés de forme simple ayant pour fonction principale l’habitation et dont la surface au sol est inférieure ou égale à 200 m2.

Il est appelé au paragraphe IV de l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Afin d’illustrer l’utilisation de ce guide de construction des maisons individuelles en zones 5, quatre exemples pédagogiques sont mis à disposition :

Zone 5

Pour les zones 3, 4 et 5

Un outil de calcul, proposant une aide aux calculs de dimensionnement des maisons individuelles et bâtiments assimilés, en béton ou maçonnerie a été mis au point par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) à la demande du Ministère de la transition écologique. Il permet d’optimiser le dimensionnement d’une maison, en s’affranchissant d’une partie des calculs proposés par les guides DHUP CPMI EC8 zones 3, 4 ou zone 5, sans devoir utiliser les tableaux donnés en annexe A de ces guides.

Un guide de dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti

Les règles parasismiques applicables aux bâtiments dits à risque normal s’intéressent au comportement de la structure (sa résistance aux secousses), mais également au dimensionnement des éléments non structuraux (cloisons, faux plafonds, cheminées…). Une prévention parasismique efficace doit considérer les risques que présentent ces éléments, à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment.

En effet, en cas de séisme, les éléments non structuraux peuvent occasionner des blessures aux occupants ou gêner leur évacuation. Ainsi, la réglementation parasismique impose, dans certaines zones sismiques et pour certaines catégories de bâtiment, le dimensionnement au séisme des éléments non structuraux dans un bâtiment neuf mais aussi dans un bâtiment existant, à l’occasion de travaux sur la structure mais également à l’occasion d’ajout ou du remplacement d’un de ces éléments.

Le guide « Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti » définit les éléments non structuraux du cadre bâti devant faire l’objet d’un traitement parasismique, ainsi que les objectifs de comportement, les principes d’analyse et de vérification et les paramètres à retenir pour l’application de l’Eurocode 8 aux éléments non structuraux du cadre bâti.

Il est appelé au paragraphes VI de l’article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti (PDF - 931.4 Ko)

Les bâtiments soumis au contrôle technique

Le contrôle technique obligatoire

Certains bâtiments sont obligatoirement soumis à un contrôle technique, la liste est précisée à l’article R125-17 du code de la construction et de l’habitation, il s’agit, entre autres :

- D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 143-19 ;

- D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

- Pour certains bâtiments autres qu’à usage industriel,

- Dans les zones de sismicité 4 et 5 pour tous les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol ;

- Dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 pour tes bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis ;

Par ses avis, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques, susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Les attestations

Les articles R122-36 et R122-37 du CCH créés par l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 relative au renforcement des règles de construction, maintient l’existence d’une attestation sismique au dépôt de permis de construire (PC) et lors de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT), pour tous les bâtiments soumis à l’obligation de contrôle technique et permet au maitre d’ouvrage de choisir son attestateur à l’achèvement des travaux.

En effet, pour établir l’attestation, le maitre d’ouvrage peut désormais faire appel :

- soit un contrôleur technique,

- soit un bureau d’étude agréé.

Elle élargit le périmètre des attestations à tous les bâtiments de catégorie II et situés en zone 3 et à toutes les maisons individuelles, également de catégorie II et situées dans les zones de sismicité 3, 4 et 5. Pour ces catégories de bâtiments, le maitre d’ouvrage peut :

- au dépôt de PC, faire établir l’attestation :

- Soit par un contrôleur technique,

- Ou par dérogation, pour les maisons individuelles, par tout constructeur.

- à l’achèvement des travaux, faire établir l’attestation :

- soit par un contrôleur technique,

- soit par un bureau d’étude agrée,

- Ou par dérogation, pour les maisons individuelles, par tout constructeur.

L’attestation au dépôt de permis de construire et à l’achèvement des travaux est transmise aux services instructeurs par le maitre d’ouvrage.

Les bâtiments existants

Réduire la vulnérabilité du bâti existant est l’un des enjeux de la réduction du risque sismique sur le territoire français. L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié vient faciliter les démarches de renforcement volontaire de la part d’un maître d’ouvrage.

Un guide explicitant la démarche à adopter pour le traitement des bâtiments existants a ainsi été réalisé. Il s’appuie sur les dispositions relatives au renforcement volontaire défini dans l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié et sur les dispositions de l’Eurocode 8 partie 3, règles de construction retenues par la réglementation (NF EN 1998-3 décembre 2005).

Ce guide n’a pas de statut réglementaire ni normatif. Il s’appuie sur des exemples de démarches de diagnostic et renforcement de bâtiments existants pour illustrer les méthodologies et stratégies de renforcement décrites dans l’Eurocode 8. Il livre également (en annexe) des outils techniques adaptés aux différents intervenants du projet (rapports de visite, études de cas, fiches techniques).

Le plan séisme Antilles

Les Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) sont les régions de France où l’aléa et le risque sismiques sont les plus forts. Selon les scientifiques, l’accumulation des contraintes au niveau du contact des plaques tectoniques Amérique et Caraïbes devrait produire un séisme majeur dans les prochaines décennies. Compte tenu de la vulnérabilité générale actuelle du bâti, il pourrait causer la mort de milliers de personnes.

Ce constat a amené à créer en 2007 le plan séisme Antilles. Il a pour objet d’offrir rapidement la meilleure sécurité possible aux résidents antillais. Le plan se traduit principalement par des mesures de construction, reconstruction ou renforcement parasismique.

En 2007, une première phase du plan a été définie (2007-2013), avec la réduction de la vulnérabilité du bâti public au risque sismique de quatre ensembles de bâtiments :

- les bâtiments, infrastructures et réseaux nécessaires à la gestion de crise ;

- les établissements d’enseignement ;

- les établissements de santé ;

- les résidences de logements sociaux.

Les travaux de cette première phase ont été estimés à un montant de près d’1 Md€, 600 M€ environ pour le secteur de la santé et 343 M€ dans les autres secteurs. Les travaux nécessaires sur la durée totale du plan sont évalués à un coût global de 6 Md€ pour le bâti public.

Par ailleurs, le plan séisme Antilles poursuit et intensifie les actions utiles :

- à la réduction de la vulnérabilité du bâti ;

- à la préparation de la gestion de crise (exercices de sécurité civile) ;

- à l’amélioration de la connaissance de l’aléa sismique régional et local ;

- à la formation des professionnels de la construction, à la sensibilisation des citoyens (notamment du milieu scolaire).

Les différentes phases du plan ont permis de réaliser des diagnostics de vulnérabilité sur l’ensemble du bâti public et de réaliser le renforcement parasismique et la reconstruction d’états-majors, de centre d’incendie et de secours, de sites de gestion de crise de l’État, de centres hospitaliers, d’établissements scolaires publics et de nombreux logements sociaux.

Près de 1,3 Md€ ont ainsi été investis. Les réalisations du plan séisme Antilles sont présentées dans les différents bilans cumulés (2007-2013, 2014-2015; 2016-2020), ainsi que les notes de synthèse annuelles disponibles sur le site du ministère de la Transition écologique(ou chargé de l’environnement si on veut garder la notion de temps long).

De nombreux travaux restent à mener. Le rythme d’avancement des travaux de mise en sécurité doit être amplifié, pour atteindre un objectif de protection des citoyens à un niveau acceptable. Cette accélération concerne les nombreux bâtiments des collectivités territoriales, mais également ceux de l’État.

Ainsi, la troisième phase du plan séisme Antilles, pour la période 2021-2027, a été élaborée avec les collectivités territoriales antillaises et a pour objectif d’accélérer les réalisations pour mettre en sécurité plus rapidement les populations antillaises.

- Bureau central sismologique français (observations macrosismiques – effets des séismes)

- Base de données SisFrance (séismes historiques en France)

- Bureau de recherches géologiques et minières

- Association française du génie parasismique

- Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (réseau d'alerte nationale)

- Centre sismologique Euro-méditérraneen

- Réseau national de surveillance sismique (BCSF-Rénass)

- USGS (Etats-Unis)