Le panorama des risques naturels, auxquels les territoires métropolitains et ultramarins sont confrontés, est établi par le service « statistiques » du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en collaboration avec les membres de l’Observatoire national des risques naturels.

64 % des Français de métropole résidant dans des communes exposées aux risques d’inondation n’ont pas conscience d’être exposés à un risque

Lorsqu’on interroge les Français sur les problèmes environnementaux « là où vous habitez », seul un sur dix évoque les risques naturels. La prise de conscience de ces enjeux reste à faire.

6 000 communes en moyenne font l’objet chaque année d’une reconnaissance d’état de catastrophe naturelle

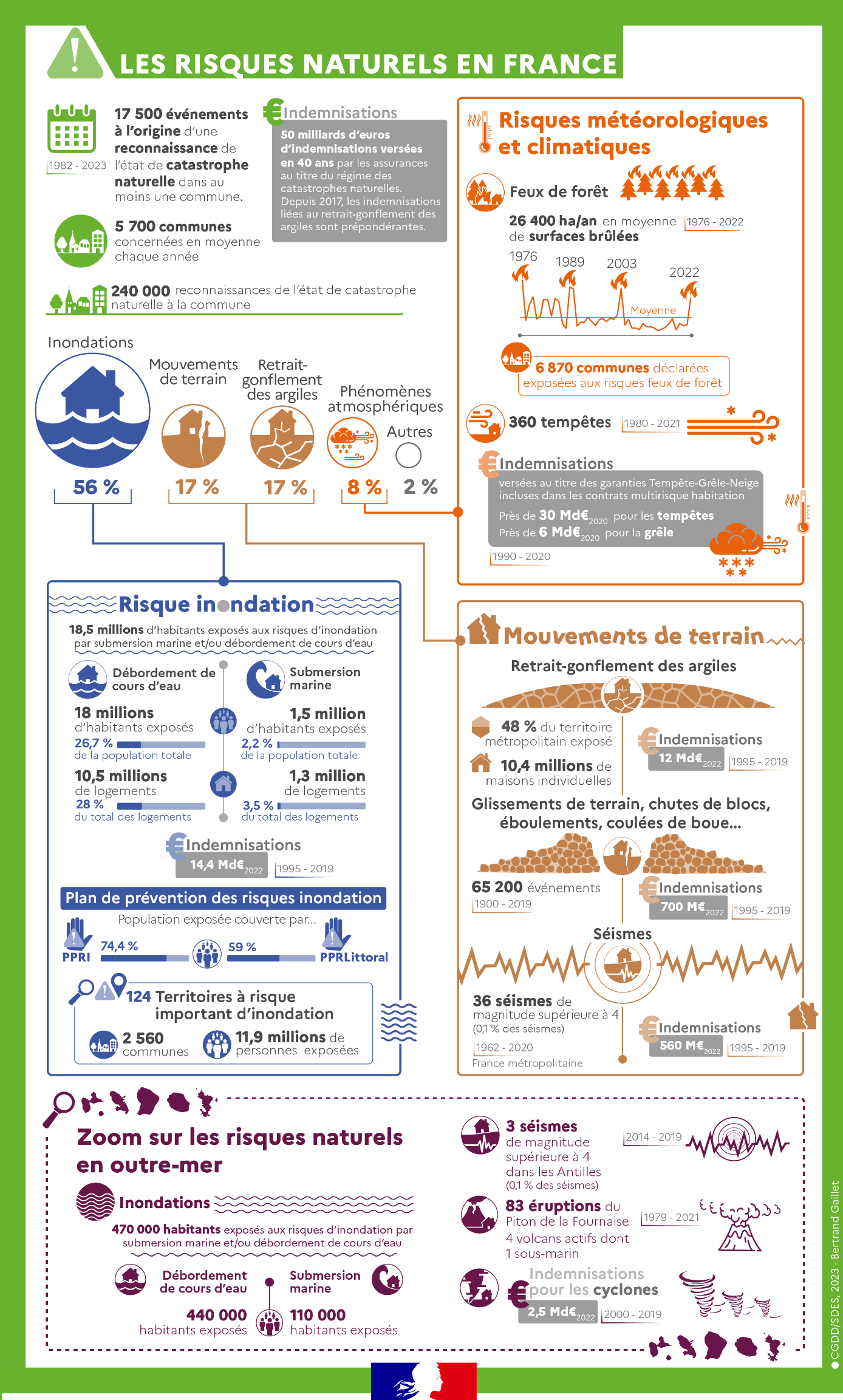

Sur les 240 000 reconnaissances de l’état de catastrophe naturelles arrêtées sur la période 1982-2023, près de 56 % incombent aux inondations, 35 % aux mouvements de terrain (y compris les arrêtés sécheresse) et 8 % aux phénomènes atmosphériques.

49,9 Md€ d’indemnisations ont été versés par les assureurs au titre de la garantie catastrophes naturelles sur la période 1982-2022

45 Md€ d’indemnisations ont été versés par les assureurs suite à des dommages causés par des tempêtes, des épisodes de grêle ou de neige sur la période 1984-2021

À l’échelle de la métropole, les sinistres résultant des dégâts provoqués par le vent représentent plus des trois quarts du nombre et de la charge des sinistres indemnisés par les assureurs dans le périmètre tempête/grêle/neige. Entre 1980 et 2021, 360 tempêtes ont touché la métropole. Parmi les nombreux exemples de tempêtes ayant sévi en France, Lothar et Martin (décembre 1999) ont engendré à eux seuls des coûts estimés à 12 Md€ pour l’ensemble du marché de l’assurance.

18 millions de Français résident dans des zones susceptibles d’être inondées par un débordement de cours d’eau

Dans le cadre de la mise en application de la directive Inondation du 23 octobre 2007 des enveloppes approchées d’inondation potentielle (EAIP) ont été définies, dont celle portant sur les inondations par débordements de cours d’eau. Elles correspondent aux enveloppes maximalistes des zones inondables par une crue exceptionnelle. En 2022, 26,7 % de la population française résident dans ces zones.

74,4 % de la population française résidant dans une zone exposée à l’aléa inondation par débordement de cours d’eau est couverte par un plan de prévention des risques inondation.

Territoires les plus peuplés de France, les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont également les plus exposées vis-à-vis de l’aléa inondation par débordement de cours d’eau. Viennent ensuite les régions Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Grand Est, chacune contribuant respectivement pour 12,5 %, 11,9 % et 11,1 % du total de la population française exposée à cet aléa.

1,5 million de Français sont exposés au phénomène de submersion marine

À l’instar du débordement des cours d’eau, une démarche a été conduite pour évaluer l’exposition des biens et des personnes aux risques de submersion marine. 2,3 % de la population française réside de manière permanente dans l’EAIP « submersion marine ». 59 % de la population française résidant dans une zone exposée à l’aléa inondation par submersion marine est couverte par un plan de prévention traitant de cet aléa.

Les régions Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Normandie sont les plus exposées vis-à-vis de l’aléa inondation par submersion marine, chacune contribuant pour plus de 10 % au nombre total de personnes résidant dans cette EAIP. Viennent ensuite les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bretagne. Les autres régions contribuent chacune pour moins de 4 % du total.

Plus de 12 500 communes sont couvertes par un plan de prévention des risques naturels, dont près de 10 900 par un plan de prévention Inondation (hors submersion marine)

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont mis en place pour prescrire des mesures visant à réduire l’exposition des biens (constructions nouvelles, biens existants) et des personnes dans les zones à risque de catastrophe naturelle.

Environ un tiers des communes dispose d’un PPRN Inondation, tout aléa confondu (crue à débordement lent de cours d'eau, crue torrentielle ou montée rapide de cours d'eau, ruissellement et coulée de boue).

417 communes sont dotées d’un plan de prévention des risques littoraux traitant de l’aléa inondation par submersion marine

En 2023, près de 26 % des communes françaises (374 en France métropolitaine et 43 dans les DROM) ayant leur territoire couvert en totalité ou en partie par l'EAIP par submersion marine sont dotées d'un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) ou d'un plan de prévention multirisques avec l’aléa submersion marine. Parmi les communes exposées à l'aléa inondation par submersion marine et sans plan de prévention des risques, 82 communes, dont 25 dans les DROM, ont prescrit l'élaboration d'un tel document.

Plus de 18 000 communes couvertes par un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI)

La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations, l'État conduit depuis 2011 un appel à projets de programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI).

Outil de contractualisation avec l’État pour une gestion globale des inondations afin de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement, le dispositif PAPI permet aux collectivités de structurer leurs démarches de prévention à l’échelle de bassins de risque cohérents en mobilisant l'ensemble des axes de la gestion des risques d’inondation (connaissance du risque, surveillance, gestion de crise, réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, gestion des écoulements, ouvrages de protection hydrauliques). Ces programmes, une fois labellisés par l'État, ouvrent droit à un financement au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit "Fonds Barnier").

Depuis 2011, 307 projets (150 programmes d'études préalables (PEP) et 157 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d'actions de 3,9 Mds € avec une contribution de 1,6 Mds € des crédits Etat (FPRNM).

Télécharger les données PAPI

Actions PAPI et avancement de la mise en oeuvre

Un nombre croissant de communes est concerné par le risque d’incendie de forêt

Près de 6 900 communes ont été déclarées exposées au risque feu de forêt par les préfets. Le pourtour méditerranéen est particulièrement exposé aux feux de forêt et de végétation (agricoles, friches). Près de 118 000 départs de feux y ont brûlé une surface forestière de près de 942 000 ha en 49 ans. Les surfaces incendiées et le nombre de départs de feux varient fortement selon les années. Les années 1989, 1991 et 2003 se distinguent avec plus de 70 000 hectares brûlés (données ONF-DFCI). Dans la période plus récente, l’année 2022 a été très touchée avec 62 000 ha de forêts et 10 000 ha de végétation autre brûlés. La zone Sud-Ouest a été tout particulièrement affectée avec plus de 36 000 ha brûlés pour 2 653 feux (selon l’ONF-DFCI).

La progression du nombre de constructions et d’habitants (riverains, touristes) à proximité et dans les forêts augmente la vulnérabilité de ces zones (neuf feux sur dix sont d’origine humaine en France).

10,4 millions de maisons individuelles sont exposées fortement ou moyennement au retrait-gonflement des argiles

C’est 54 % de l’habitat individuel. Près de la moitié des logements concernés, bâtis après 1976, représentent 58 % des sinistres, contre 11 % pour les constructions d’avant 1921, 7 % pour celles de 1921 à 1945 et 24 % pour celles de 1946 à 1975.

Près de 2100 communes sont couvertes par un plan de prévention des risques de tassements différentiels liés au retrait-gonflement des argiles

À l’échelle régionale, quatre régions concentrent 88 % des PPR « tassements différentiels » : l’Occitanie (66 %), la Nouvelle Aquitaine (12,5 %), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (5,5 %) et le Centre-Val de Loire (5 %).

Publication sur les chiffres clés des risques naturels – édition 2023

Les récents événements qui ont frappé nos territoires (inondations en Bretagne et dans les Hauts-de-France, tempêtes, cyclones et ouragans à La Réunion et dans les Antilles, sécheresses, mégafeux, séismes…) démontrent que la France est fortement exposée aux aléas naturels. Comme le souligne le GIEC, les effets du changement climatique sont de nature à intensifier certains de ces événements occasionnant de nombreux dégâts sur les logements et les infrastructures vitales pour le pays avec des conséquences humaines et économiques.

Le service statistique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en collaboration avec les membres de l’Observatoire national des risques naturels, a publié un recueil de chiffres clés sur les risques naturels en France : inondation, submersion marine, mouvements de terrain, feux de forêt, retrait-gonflement des argiles, ou encore les risques d’origines glaciaire et périglaciaire… Ce panorama mobilise les dernières données disponibles.

Des indicateurs clés et des cartes permettent de décrire les aléas et les risques propres à chaque phénomène, de mesurer la sinistralité (les indemnisations versées) et présenter les actions de prévention.

L’observatoire national des risques naturels

Créé en 2012, à la suite de la tempête Xynthia de 2010, l'Observatoire national des risques naturels a notamment pour objectif de contribuer à l’amélioration de la connaissance sur les aléas naturels et leurs conséquences socio-économiques. Cette ambition se concrétise par la mise à jour régulière d’une quarantaine d’indicateurs couvrant l’ensemble des dimensions des risques naturels (exposition, phénomènes naturels, dommages, prévention). Les travaux d’analyse et de prospective disponibles sur ces sujets sont également rendus accessibles. Ces informations sont destinées à la fois aux professionnels de la connaissance, de la gestion et de la prévention des risques naturels, aux médias et relais d’opinions et à l’ensemble des citoyens dans la perspective de renforcer une culture commune du risque. L'Observatoire national des risques naturels fédère des représentants du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de la Caisse centrale de réassurance, de la Mission risques naturels et d’autres acteurs fortement impliqués dans la connaissance et la prévention des risques naturels.