Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origines très diverses. Il en survient chaque année en France, d'importance et de type très divers (glissements de terrain, chutes de blocs, effondrements de cavités souterraines, coulées boueuses...).

Ils présentent parfois un dangerUn danger est toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d'effet nocif à l'égard d'une chose ou d'une personne... pour la vie des personnes et les dommages qu'ils occasionnent peuvent avoir des conséquences socio-économiques considérables. La nature des mécanismes des phénomènes à étudier, leur diversité, leur dispersion dans l'espace et dans le temps, les conditions de leur occurrence forment un ensemble de facteurs qui rendent complexe une analyse dans sa globalité.

Les différents types de mouvements de terrain et phénomènes associés

Les mouvements de terrain sont les manifestations du déplacement gravitaire de masses de terrain déstabilisées sous l'effet de sollicitations naturelles ou anthropiques.

Ils recouvrent des formes très diverses. Selon la vitesse de déplacement, deux ensembles de mouvements de terrain peuvent être distingués :

• les mouvements lents, qui entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptible par l’humain. Ils regroupent principalement les affaissements, les tassements, les glissements ;

• les mouvements rapides, qui surviennent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les chutes de pierres et de blocs, les éboulements rocheux et les coulées boueuses.

Les glissements de terrain

Un glissement de terrain est un déplacement généralement lent (de quelques millimètres par an à quelques mètres par jour) d'une masse de terrain sur une pente. Les conditions d'apparition du phénomène sont liées à la nature et à la structure des terrains, à la morphologie du site, à la pente topographique et à la présence d’eau.

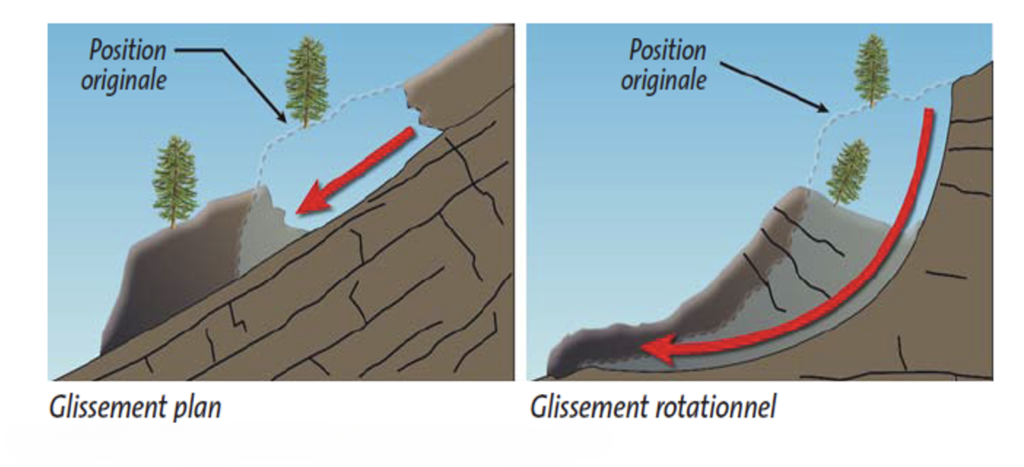

Trois types de glissement sont distingués en fonction de la surface de rupture :

- surface convexe (la plus courante) : glissement circulaire ou rotationnel

- surface plane : glissement plan ou translationnel

- surface composite (mélange des deux types) : glissement quelconque ou composite

Les facteurs à même de déclencher un glissement de terrain peuvent être d'origine naturelle ou anthropiqueRelatif à l'activité humaine. Qualifie tout élément provoqué directement ou indirectement par l'action de l'homme : éros....

Parmi les facteurs d'origine naturelle, on identifie :

- les fortes pluies et la fonte des neiges

- l'affouillementAction de surcreusement des eaux, due à la butée des écoulements sur un obstacle (rive, pile de pont, bâtiment).

des berges - l'effondrement de cavités sous-minant le versant

- le séisme

Les facteurs d'origine anthropique sont généralement les suites de travaux d'aménagement : surcharge en tête d'un talus ou d'un versant déjà instable, décharge en pied supprimant une butée stabilisatrice, rejets d'eau, pratique culturale, déboisement, etc...

Les glissements de terrain peuvent entraîner des dégâts importants aux constructions. Dans certains cas, ils peuvent provoquer leur ruine complète. L'expérience montre que les accidents de personnes dus aux glissements de terrain sont peu fréquents, mais possibles dans le cas d'un phénomène relativement rapide et/ou survenant de nuit.

Les glissements de terrain actifs présentent des indices caractéristiques : niches (ou cicatrices) d’arrachement, fissures et fractures du terrain, bourrelets de matériaux, arbres basculés, zones de rétention d’eau, fissuration des bâtiments, déformation des voies de circulation…

A noter que les glissements peuvent générer des phénomènes aggravants :

- formation d’embâcles sur les cours d’eau

- formation de laves torrentielles (par apport de matériaux dans les cours d’eau)

- formation de coulées boueuses

Les coulées boueuses

Les « coulées boueuses » sont à distinguer des « coulées de boues ». Les « coulées de boue » sont des écoulements en lien avec le phénomène de ruissellement et ravinement (il s’agit alors d’écoulements chargés de terres en suspension suite à l’érosion des sols, qui surviennent lors d’épisodes pluvieux en zones agricoles ou sur des secteurs ruraux de collines).

Les « coulées boueuses » sont issues d’un glissement de terrain. La coulée boueuse est « un mouvement rapide d’une masse de matériaux remaniés à forte teneur en eau et de consistance plus ou moins visqueuse. Elle prend fréquemment naissance dans la partie avalEn un point déterminé d'un cours d'eau considéré comme descendant depuis sa source, partie comprise entre ce point et l'... d’un glissement de terrain ». Les coulées boueuses constituent ainsi le phénomène de glissement de terrain le plus liquide et le plus rapide (vitesse variable selon la teneur en eau et la pente). « Elles peuvent résulter de l’évolution de glissements sous l’action de l’eau ».

Elles se forment généralement sur des versants par liquéfaction ou fluidification du frontterme désignant l'avant (partie frontale) d'une coulée ou d'un écoulement (ex: lahar) d’un glissement de terrain et peuvent se propager plus ou moins rapidement en pied de versant. « Leur mode de propagation est intermédiaire entre le déplacement en masse et le transport fluide ou visqueux ». Dans les deux cas, la virulence et l’étendue de ces écoulements boueux dépendent principalement de la nature et de l’épaisseur de sol mobilisé, de la teneur en eau et surtout de la pente.

Les éboulements et chutes de blocs

Les éboulements et chutes de blocs sont des mouvements de terrain rapides résultant de l'action de la pesanteur sur des éléments rocheux. Les éboulements et chutes de blocs se produisent à partir de falaises, d'escarpements rocheux, de formations meubles à blocs (moraines par exemple) ou de blocs provisoirement immobilisés sur une pente.

La densité, l'orientation des discontinuités, la structure du massif rocheux et la présence de cavités constituent des facteurs de prédisposition à l'instabilité. La phase de préparation, caractérisée par l'altération et l'endommagementMesure d'un dommage sur un bien ou une activité. progressifs du matériau et accompagnée d'ouvertures limitées des fractures difficiles à déceler, peut être longue. On distingue :

- les chutes de pierres (volume inférieur à 1 dm3)

- les chutes de blocs (volume supérieur à 1 dm3)

- les éboulements (volume supérieur à 100 m3)

- les écroulements en masse (volume pouvant atteindre plusieurs millions de m3)

Les principaux facteurs naturels susceptibles de déclencher éboulements et chutes de blocs :

- les pressions hydrostatiques dues à la pluviométrie et à la fonte des neiges

- l'alternance gel/dégel

- la croissance de la végétation

- les secousses sismiques

- l'affouillement ou le sapement de la falaiseEscarpement vertical ou sub-vertical..

Étant donné la rapidité, la soudaineté et le caractère souvent imprévisible de ces phénomènes, les instabilités rocheuses constituent des dangers pour les vies humaines, même pour de faibles volumes (chutes de pierres). Les chutes de blocs, et a fortiori les éboulements, peuvent causer des dommages importants aux structures pouvant aller jusqu'à leur ruine complète, d'autant plus que l'énergie (fonction de la masse et de la vitesse) des blocs est grande.

De nombreuses communes françaises sont menacées par un risque de mouvements de terrain. La plupart de ces communes, situées en montagne, sont exposées à divers phénomènes dus à l'instabilité des versants et falaises (éboulements rocheux, chutes de blocs, glissements).

Exposition du territoire

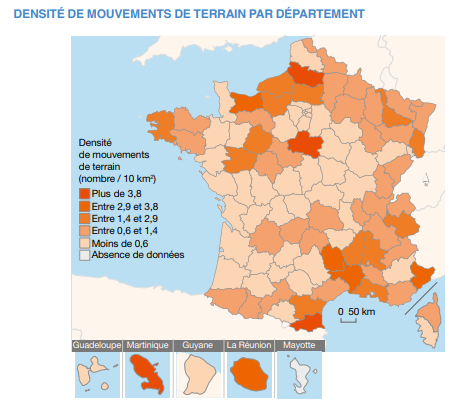

Notes sur la carte :

Phénomènes naturels concernés : glissements, chute de blocs, éboulements, coulées, effondrements, érosions de berges. Densité calculée sur un total de 65 200 mouvements de terrain enregistrés entre 1900 et 2019. Ce recensement, réalisé hors retrait-gonflement des argiles, est incomplet pour les départements de Normandie. Champ : France, hors Mayotte.

Entre 1900 et 2021, plus de 65 200 mouvements de terrain (hors retrait gonflement des argiles) ont été recensés en France. Cinq départements en comptent plus de quatre pour 10 km2 (Somme, Pyrénées-Orientales, Lozère, Loiret, Martinique). Les effondrements de cavités prédominent (39 %), devant notamment les glissements de terrain (26 %) et les chutes de blocs (23 %).

Parmi les 532 événements naturels dommageables recensés en France entre 1900 et 2021, 28 concernent des mouvements de terrain hors retrait gonflement des argiles. Ils totalisent 261 victimes. Parmi ces catastrophes, huit accidents très graves ont causé entre 10 et 99 morts.

La cartographie de l'aléa

La caractérisation de l’aléa permet d’identifier les types de mouvements susceptibles d’affecter les territoires et à définir les conditions d’occurrence de ces évènements en fonction des contextes lithologiques et morphologiques.

Dans l’objectif de caractériser l’aléa « chute de blocs », de façon homogène sur le territoire, les opérateurs de l’État (Ineris, CeremaLe Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) est un établis... et BRGMLe BRGM est l'établissement public de référence dans le domaine des sciences de la Terre pour gérer les ressources et le...) avec le soutien de la Direction générale de la prévention des risques ont travaillé sur la mise en œuvre d’une « méthodologie d’évaluation du zonage de l’aléa chute de pierres » (MEZAP) répondant aux objectifs de connaissance de l’exposition aux risques requis dans le cadre de la réalisation d’un porter-à-connaissance (PAC) ou d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN).

Dans l’objectif de caractériser l’aléa « glissement de terrain », de façon homogène sur le territoire, ces acteurs travaillent actuellement à la mise en œuvre d’une méthodologie d’évaluation du zonage de l’aléa glissement (MEZAG) répondant aux objectifs de connaissance de l’exposition aux risques requis dans le cadre de la réalisation d’un porter-à-connaissance (PAC) ou d’un Plan de prévention des risques naturels (PPRN).

La base de données « mouvements de terrain » (BDMVT)

L’évaluation des aléas « mouvements de terrain » sur un territoire nécessite une analyse des évènements passées. Cela permet de déterminer les facteurs ayant conduits aux instabilités. Ainsi, en France, les bases de données principalement utilisées pour la cartographie des aléas « mouvements de terrain » sont disponibles sur le site Georisques.

Depuis 1994, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) inventorie tous les mouvements de terrain dans l’Hexagone, en Corse et dans les départements des Antilles, de la Guyane et de La Réunion.

La base mouvements de Terrain (BDMvt) recense et géolocalise de façon homogène, l'ensemble des informations disponibles en France, sur des situations récentes et sur des événements passés.

Cette base nationale est gérée et développée par le BRGM, avec le soutien de la DGPR et alimentée au fil de l’eau par les opérateurs de l’État travaillant sur la thématique (Cerema, BRGM et services de Restauration des terrains en montagne de l’Office national des forêts).

Lien pour accéder aux données

L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés aux mouvements de terrain. La protection des populations et la gestion des terrains exposés à ces risques constituent l’une des préoccupations fortes des services de l’État dans les politiques de prévention relatives aux risques naturels majeurs.

La maîtrise de l’urbanisation

La maîtrise de l’urbanisation se fait notamment au travers des plans de prévention des risques naturels (PPRN) et des porter-à-connaissance (PAC) « mouvements de terrain ».

Les PPRN et les PAC sont des outils de prévention qui ont pour objectifs de ne pas exposer de nouvelles personnes ou de nouveaux biens à un phénomène et de ne pas aggraver le risque pour les personnes et les biens déjà exposés. Ils s’appuient sur la connaissance et la caractérisation des phénomènes d’où l’enjeuPersonnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par un p... de mieux les connaître.

Le PAC consiste à porter à la connaissance de la commune les informations importantes relatives aux risques de mouvements de terrain mais ne permet pas d’imposer de prescriptions constructives. Le PPRN vise à :

- délimiter les zones exposées aux risques et, en fonction de la nature et de l’intensité du risque encouru, limiter ou interdire toute construction

- délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où certains aménagements pourraient provoquer une aggravation des risques ou une apparition de nouveaux risques

- définir les mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde qui doivent être mises en œuvre dans les zones directement ou indirectement exposées.

Stratégie de protection visant à réduire la vulnérabilité des territoires

Dès qu’un phénomène de type glissement ou chute de blocs est identifié, il est nécessaire de déterminer les caractéristiques et l’ampleur du mouvement de terrain ainsi que la stratégie de protection à mettre en œuvre (déplacement des enjeux, mise en œuvre de parades et/ou surveillance).

Glissement de terrain

Il existe 3 grandes familles de techniques à mettre en œuvre contre les glissements de terrain, qui, de la moins chère à la plus onéreuse, sont :

- les drainages

- les terrassements

- la mise en place d'inclusions rigides.

Le choix d'une technique ou d'une autre sera fonction du type de glissement : glissement déclaré ou zone à glissements potentiels. En effet, pour un glissement déclaré d'ampleur maîtrisable, les trois familles sont utilisables alors que pour une zone sensible, un drainage est parfois suffisant. La prévention la plus simple (donc la moins onéreuse) consiste à maîtriser tous les rejets d'eau (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage) et à éviter tout terrassement susceptible de déstabiliser le terrain.

Chutes de blocs

On distingue deux types de parades : les parades actives appliquées dans la zone de départ des blocs, qui consistent à s’opposer à la manifestation des mouvements de terrain et les parades passives destinées à protéger une construction ou un site exposé à des trajectoires de blocs.

Parades actives (sur la falaise ou sur le versant)

- suppression de la masse (purge, reprofilage)

- stabilisation / confortement (soutènement, ancrage, béton projeté, filet ou grillage plaqué et ancré)

- drainage (de surface, profond)

- végétalisation (grillage ancré et mélange de paille, bitume et semences)

Parades passives

- merlon

- écran (écrans à structure rigide ou déformable, barrière fixe de grillage ou de filet).

La surveillance

Si les caractéristiques et la configuration du site le permettent, la mise en œuvre d’une surveillance par le(s) maître d'oeuvre(s) concerné(s), avec définition du rôle de chacun (financement, alerte, entretien) peuvent s’avérer nécessaire.

La surveillance consiste à recueillir périodiquement et souvent de manière automatisée des données qualitatives et quantitatives caractérisant l’état d’un site et son évolution puis à les exploiter et les interpréter avec pour objectif la gestion de la sécurité. La surveillance est donc un dispositif permettant l’acquisition et l’interprétation de données, la validation des hypothèses faites lors de la mise en observation et du suivi périodique (identification du type de mouvement et du mécanisme de rupture), l’élaboration de modèles de prévision, et la définition de seuils.

Cette surveillance a pour objectif de surveiller le phénomène et détecter un départ imminent de matériaux (glissés ou éboulés) afin d’alerter et d’évacuer les enjeux qui ne sont pas déplaçables.

Acteurs

-

Cerema

-

Ineris

-

Université Gustave Eiffel

-

BRGM

-

Infoterre du BRGM

-

Ministère de la Transition écologique - Risques naturels

Publications

- Guide méthodologique PPR « Risques de mouvement de terrain » - MATE - METL – La documentation Française – 1999

- Dossier d’information Risques naturels majeurs « Les mouvements de terrain » - MEDD – 2004

- Les mouvements de terrain, collection prévention des risques naturels, METL-MEDDE, 2012

- GUIDE PRATIQUE - Versants rocheux - Phénomènes, aléas, risques et méthodes de gestion, 2014