Un accident nucléaire peut exposer la population et l’environnement à la radioactivité, jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l’accident.

Qu’est-ce qu’un accident nucléaire ?

On appelle ainsi tout événement risquant d’entraîner un rejet de substances radioactives ou un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique. Il peut survenir :

- dans une centrale nucléaire de production d’électricité ;

- dans des installations produisant, conditionnant, stockant ou retraitant le combustible nucléaire ;

- dans des laboratoires de recherche nucléaire ;

- lors du transport de substances radioactives ;

- lors d’une dissémination involontaire ou malveillante de substances radioactives dans l’environnement.

Bon à savoir

Phénomène naturel, la radioactivité nait au cœur de certains atomes qui, comme l’uranium, ont un noyau trop lourd pour rester stable. Ce noyau libère une partie de son énergie sous forme de rayonnements, dit « radioactifs », qui déstabilisent à leur tour les atomes qu’ils rencontrent (dans la matière, le corps humain, etc.).

L’échelle internationale des événements nucléaires (INES) permet de caractériser ce type d’événements. Ceux de niveaux 1 à 3, sans conséquence significative sur la population et l’environnement, sont qualifiés d’incidents. Ceux de niveaux 4 à 7 sont qualifiés d’accidents. Le dernier niveau correspond à un accident dont la gravité est comparable aux catastrophes de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986, ou de Fukushima, le 11 mars 2011.

Quels sont les risques pour la population en cas d’accident nucléaire ?

Les risques pour la population sont causés par la dispersion des particules radioactives dans l’air et leur dépôt dans l’environnement.

L’organisme peut être exposé à la radioactivité de deux manières :

- par irradiation, c’est-à-dire par exposition directe aux rayonnements issus des dépôts radioactifs dans l’environnement;

- par contamination, si des particules radioactives se déposent sur la peau ou si elles sont avalées ou respirées.

C’est le niveau d’exposition qui va déterminer la nature des conséquences pour la santé : plus l’exposition est élevée, plus les conséquences peuvent être importantes. En-deçà des niveaux d’exposition élevés conduisant à des effets physiques immédiats, les principaux risques pour la santé liés à l’exposition à la radioactivité sont l’apparition de cancers et de leucémies. Plus l’exposition est élevée, plus le risqueProbabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées. En conséqu... d’apparition de cancers augmente. Un cancer peut survenir plusieurs années après l’exposition.

La prise de comprimés d’iode stable

En cas d’accident nucléaire, certaines installations pourraient rejeter de l’iode radioactif dans l’atmosphère. Respiré ou avalé, cet iode accroît le risque d’apparition de cancer de la thyroïde. C’est pourquoi, lors de tels événements, la population doit, sur ordre du préfet, prendre des comprimés d’iodure de potassium. L’ingestion de cet iode stable permet de saturer la thyroïde et d’éviter la fixation de l’iode radioactif sur cet organe, limitant ainsi les risques pour la santé. Ces comprimés font l’objet d’une pré-distribution autour des sites nucléaires. Les doses à prendre en cas d’accident sont prescrites par le préfet. Depuis septembre 2024, via les pharmacies d’officine, une nouvelle campagne de distribution préventive de comprimés d’iode stable a lieu dans chaque commune située jusqu’à 10 kms autour de certains sites nucléaires. Pour connaître les pharmacies partenaires de cette distribution, vous pouvez consulter la carte :

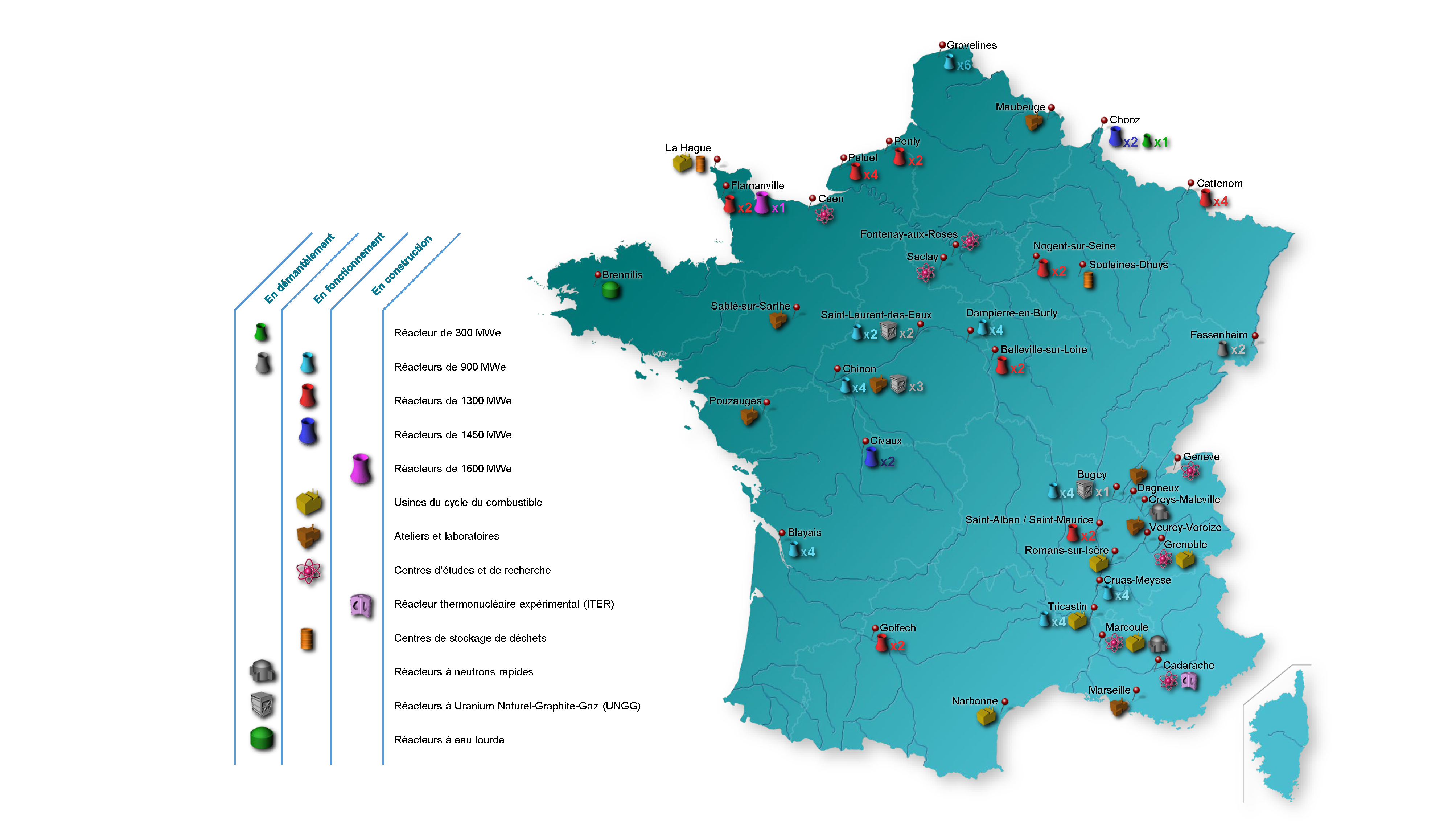

Quel est le risque en France ?

La France compte 56 réacteurs électronucléaires, répartis en 18 sites de production, tous situés en métropole. On y trouve aussi des centres de recherche (réacteurs expérimentaux, accélérateurs de particules, etc.), des usines de fabrication et de retraitement du combustible nucléaire, ainsi que des centres de stockage de déchets radioactifs. Au total, 124 installations nucléaires de base (INBInstallation nucléaire de base. Installation soumises, de par sa nature, ou en raison de la quantité ou de l'activité de...) étaient répertoriées à fin mai 2022, hors installations relevant de la défense.

Au voisinage des installations nucléaires, un plan particulier d’intervention (PPI) précise les actions de protection de la population à mettre en œuvre en cas d’accident, ainsi que l’organisation des différents services impliqués dans la gestion de criseLe terme de crise désigne une période de tension potentiellement conflictuelle ou une situation de déséquilibre grave ou....

Les principaux acteurs de la sûreté nucléaire

L’exploitant est le premier responsable de la sûreté de ses installations. Il doit mettre en œuvre les dispositions qui permettront de garantir leur bon fonctionnement, d’éviter les accidents et de gérer les éventuels incidents, de manière à en minimiser les conséquences.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 21 mai 2024. Elle assure, au nom de l’État, le contrôle des activités nucléaires civiles en France et remplit des missions d'expertise, de recherche, de formation et d’information des publics.

En situation d’urgence radiologique, l’ASNR évalue la nature et la gravité de l’événement, son évolution et ses développements possibles ainsi que les conséquences radiologiques avérées ou potentielles de la situation.

Elle est chargée de conseiller les autorités sur les actions de protection de la population. L’ASNR s’assure du bien-fondé des dispositions prises par l’exploitant pour gérer l’événement et rétablir la sécurité des installations. Elle informe les institutions et les médias et assure la notification internationale.

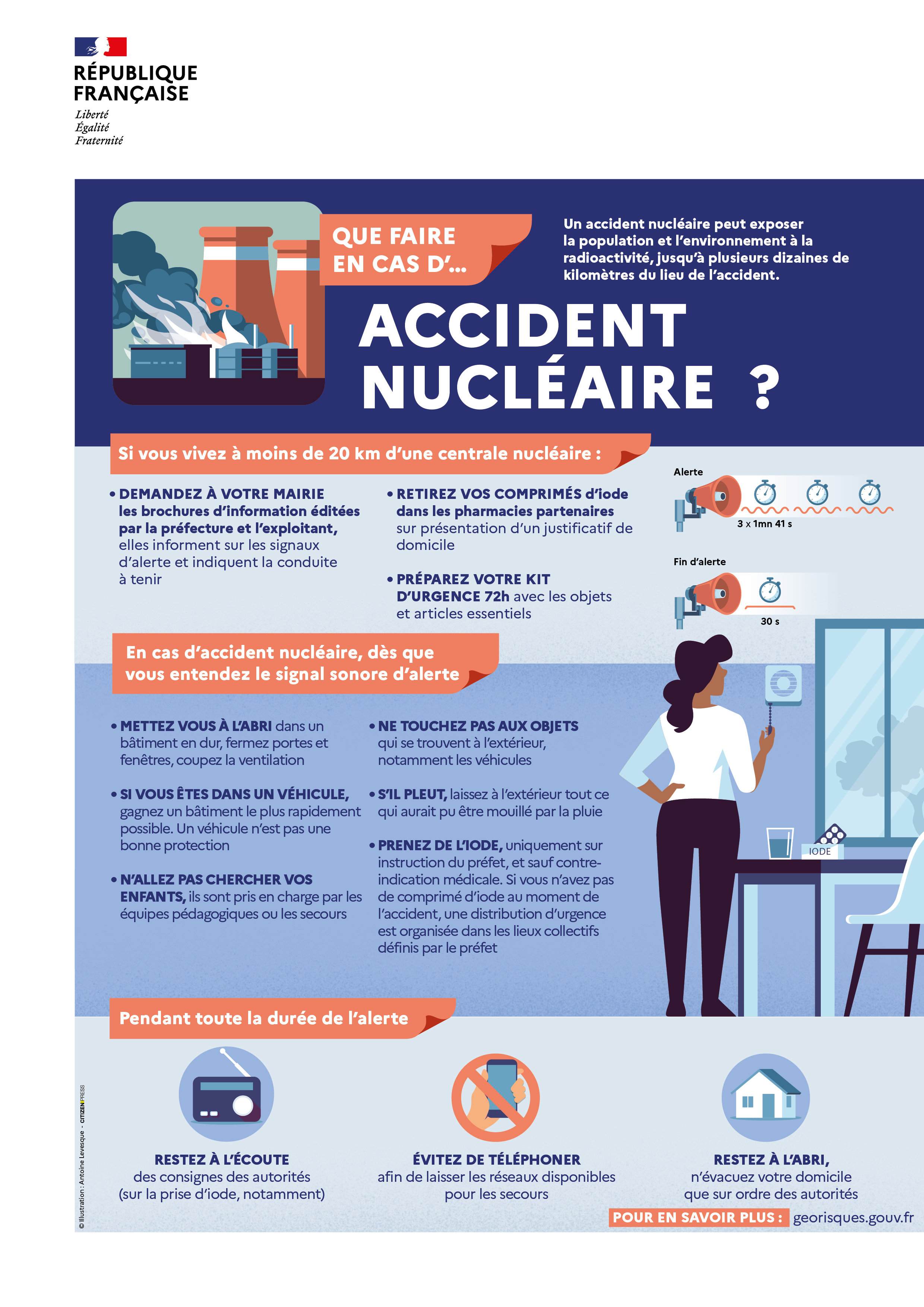

Que faire en cas d'ACCIDENT NUCLÉAIRE ?

Un accident nucléaire peut exposer la population et l’environnement à la radioactivité, jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l’accident.

Voici les mesures à prendre de manière préventive, et les bons réflexes à avoir pour faire face à un tel risque.

Affiche NUCLEAIRE.jpg

Ce document est construit en trois parties, listant les mesures à prendre pour se préparer au risque quand on habite à moins de 20 km d’une centrale, puis la conduite à adopter dès l’alerte et pendant toute sa durée.

Les personnes vivant à moins de 20 km d’une centrale nucléaire, doivent préventivement :

- demander à leur mairie les brochures d’information éditées par la préfecture et l’exploitant, qui informent sur les signaux d’alerte et la conduite à tenir ;

- retirer des comprimés d’iode dans les pharmacies partenaires, sur présentation d’un justificatif de domicile ;

- préparer leur kit d’urgence 72h avec les objets et articles essentiels.

Un pictogramme décrit le signal d’alerte spécifique aux accidents nucléaires : une sirène retentit 3 fois pendant 1 minutes et 41 secondes. La fin d’alerte est annoncée par un autre signal sonore, de 30 secondes.

En cas d’accident nucléaire, dès qu’on entend ce signal sonore d’alerte, il faut :

- se mettre à l’abri dans un bâtiment en dur, fermer portes et fenêtres, couper la ventilation ;

- si on est dans un véhicule, en sortir et gagner un bâtiment le plus rapidement possible. Un véhicule n’est pas une bonne protection ;

- ne pas aller chercher ses enfants, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours ;

- ne pas toucher aux objets qui se trouvent à l’extérieur, notamment les véhicules ;

- s’il pleut, laisser dehors tout ce qui aurait pu être mouillé par la pluie ;

- prendre de l’iode, uniquement sur instruction du préfet, et sauf contre-indication médicale. Pour les personnes qui n’en ont pas au moment de l’accident, une distribution d’urgence est organisée dans les lieux collectifs définis par le préfet.

Pendant toute la durée de l’alerte, il faut par ailleurs :

- rester à l’écoute des consignes des autorités (sur la prise d’iode, notamment)

- éviter de téléphoner afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours ;

- rester à l’abri et n’évacuer son domicile que sur ordre des autorités.

Enfin, un lien est donné pour en savoir plus : georisques.gouv.fr

N’hésitez pas à imprimer cette affiche et à la diffuser autour de vous.